チベット仏教研究のススメ [チベット]

先日(2012/2/17)、駒澤大学大学院仏教学研究会の公開講演会で「チベット仏教研究のススメ」というタイトルの講演をしてきた。

例年の公開講演の演題を見ると、学術発表の趣を呈していたが、ここはひとつ、チベット仏教を研究する人、研究してみようと思う学生を少しでも開拓したいと考えて、チベット仏教を研究すると、こんなにいいことがあるんですよ、という宣伝目的の講演を目論んだのである。

実際、チベット仏教というのは、特殊な仏教ではなく、インド仏教が衰退し、滅んでいくときに、その灯火をチベットに移し変えて発展した、後期以降のインド仏教にほかならないのである。ただし、チベット人とインド人では、国民性というか、民族性が違うので、仏教や、仏教文献に対する態度に違いが出てきて、非常に論理的で整合性のある体系を目指すチベット人は、インドの典籍の総体を受け入れつつ、その間にある様々な矛盾や対立を、再解釈し、矛盾のない体系に組み立てなおしたのである。

チベット人の膨大な著作は、そのようなインド仏教の原典に対するテキスト研究、思想研究の成果の蓄積なのである。

そこでそのようなチベット仏教を研究することで、近代の仏教学をはるかに超える理解あるいは解釈体系を手にすることができる。それを武器にインド仏教の原典を研究すれば、今まで思いもしなかったような高度なレベルでの研究ができるであろう。

しかも、目の前にはチベット人たちの著作が山のように刊行され、TBRCのお陰で、そのほとんど全てをすぐに手にすることが出来る。さらに研究者の数がすくないので、やり残されているテーマを探すなんてことをしなくても、犬もあるけば棒に当たる式に、いくらでもザックザクと研究テーマが出てくる。

とこのように、おいしい話をしようと思ったのであった。そしてプレゼンもその線で書いていった。

そこでただ抽象的な話ではなく、実例も交えてさらにチベット仏教研究の面白さを伝えようと思って資料を揃え始めたら、これがやはり面白くて、いろいろな実例からなる資料を作ってしまった。ところが、よく考えてみたら、駒大の仏教学研究会は何もインドやチベット仏教の研究者ばかりではなく、いやそれ以上に、中国仏教、日本仏教、さらには禅宗の研究者が多いことに気付いた。かれらはチベット語を知らない。そこでチベット語に即した難しいけれども、おもしろい実例を挙げても、そのおもしろさは伝わらないであろう、ということで、全部に和訳をつけていった。

しかし、そもそも難解なチベット語をこんなふうに解釈し読めますよ、おもしろうでしょう、というような例ばかりだったので、要するにチベット語を知らないとそのおもしろさが伝わらないどころか、そもそも何をしているのかさえ伝わらないことになってしまう。

結局、実際の講演では、時間も足りなかったこともあり、そのような「おもしろい」例はほとんどスルーして概要を説明するしかなかったのである。

そのお陰で、二つくらい論文のかけそうなテーマが見つかった。(チベット仏教の研究では簡単にテーマが見つかるのである。)それは後ほど、あるいは近いうちに論文に書くことにしたい。

この講演の内容は、録音から文字に起こして、5月に刊行される予定の『駒澤大学大学院仏教学会年報』に掲載されることになっている。去年の年報の目次を見ると、

第43号 2010年(平成22年)5月発行

こんな感じである。やはり少し場違いだろうか。

とりあえず、ここにプレゼンの内容を少し手直ししてPDFにしたものと、当日配布した資料のPDFをリンクしておこう。これだけではいずれも正確には内容を知りえないのであるが、もし興味のある方がいらっしゃったら、ちょっとだけでも目を通していただければと思う。

いずれにせよ、講演会のあとの懇親会では、中観を研究している何人かの学生と話ができ、少しはチベット仏教研究へのススメになったのではないかと、ちょっと期待はしている。

例年の公開講演の演題を見ると、学術発表の趣を呈していたが、ここはひとつ、チベット仏教を研究する人、研究してみようと思う学生を少しでも開拓したいと考えて、チベット仏教を研究すると、こんなにいいことがあるんですよ、という宣伝目的の講演を目論んだのである。

実際、チベット仏教というのは、特殊な仏教ではなく、インド仏教が衰退し、滅んでいくときに、その灯火をチベットに移し変えて発展した、後期以降のインド仏教にほかならないのである。ただし、チベット人とインド人では、国民性というか、民族性が違うので、仏教や、仏教文献に対する態度に違いが出てきて、非常に論理的で整合性のある体系を目指すチベット人は、インドの典籍の総体を受け入れつつ、その間にある様々な矛盾や対立を、再解釈し、矛盾のない体系に組み立てなおしたのである。

チベット人の膨大な著作は、そのようなインド仏教の原典に対するテキスト研究、思想研究の成果の蓄積なのである。

そこでそのようなチベット仏教を研究することで、近代の仏教学をはるかに超える理解あるいは解釈体系を手にすることができる。それを武器にインド仏教の原典を研究すれば、今まで思いもしなかったような高度なレベルでの研究ができるであろう。

しかも、目の前にはチベット人たちの著作が山のように刊行され、TBRCのお陰で、そのほとんど全てをすぐに手にすることが出来る。さらに研究者の数がすくないので、やり残されているテーマを探すなんてことをしなくても、犬もあるけば棒に当たる式に、いくらでもザックザクと研究テーマが出てくる。

とこのように、おいしい話をしようと思ったのであった。そしてプレゼンもその線で書いていった。

そこでただ抽象的な話ではなく、実例も交えてさらにチベット仏教研究の面白さを伝えようと思って資料を揃え始めたら、これがやはり面白くて、いろいろな実例からなる資料を作ってしまった。ところが、よく考えてみたら、駒大の仏教学研究会は何もインドやチベット仏教の研究者ばかりではなく、いやそれ以上に、中国仏教、日本仏教、さらには禅宗の研究者が多いことに気付いた。かれらはチベット語を知らない。そこでチベット語に即した難しいけれども、おもしろい実例を挙げても、そのおもしろさは伝わらないであろう、ということで、全部に和訳をつけていった。

しかし、そもそも難解なチベット語をこんなふうに解釈し読めますよ、おもしろうでしょう、というような例ばかりだったので、要するにチベット語を知らないとそのおもしろさが伝わらないどころか、そもそも何をしているのかさえ伝わらないことになってしまう。

結局、実際の講演では、時間も足りなかったこともあり、そのような「おもしろい」例はほとんどスルーして概要を説明するしかなかったのである。

そのお陰で、二つくらい論文のかけそうなテーマが見つかった。(チベット仏教の研究では簡単にテーマが見つかるのである。)それは後ほど、あるいは近いうちに論文に書くことにしたい。

この講演の内容は、録音から文字に起こして、5月に刊行される予定の『駒澤大学大学院仏教学会年報』に掲載されることになっている。去年の年報の目次を見ると、

第43号 2010年(平成22年)5月発行

巻頭言 松本史朗

中世初期の入宋僧 ―覚阿・栄西・能忍・俊芿・道元と宋代禅宗― 佐藤秀孝

明治・大正期における曹洞宗の葬儀・追善供養法

―行持軌範・洞上行持四分要録・洞上行持諷経錦嚢を資料として― 徳野崇行

如浄禅師における教学的様相 ―『宝慶記』を中心として― 清野宏道

道元禅師における多子塔前付法と霊山付法 西澤まゆみ

洞門説話の展開と意義 ―伊勢浄眼寺所蔵 『神明三物記』を中心として― 龍谷孝道

『宝慶記』における身心脱落の意義 永井賢隆

永光寺・大乘寺における国王即位法関係切紙 ―久外呑良・卍山道白を中心に― 廣瀬良文

『摩訶止観』病患境の研究 渡邊幸江

謎の禅者、今井福山について 小栗隆博

『摩訶止観』病患境の研究 ―中国医学から読み解く「腰三孔」― 渡邊幸江

『長部』の整理について ―『長部註』『長部復註』を中心として 越後屋正行

パーリ聖典における中道の研究 ―ウパディ(生存素因 upadhi)に基づいて― 孫思凡

『マッジマニカーヤ』における信について ―saddhāの語を中心として― 清水谷善曉

こんな感じである。やはり少し場違いだろうか。

とりあえず、ここにプレゼンの内容を少し手直ししてPDFにしたものと、当日配布した資料のPDFをリンクしておこう。これだけではいずれも正確には内容を知りえないのであるが、もし興味のある方がいらっしゃったら、ちょっとだけでも目を通していただければと思う。

いずれにせよ、講演会のあとの懇親会では、中観を研究している何人かの学生と話ができ、少しはチベット仏教研究へのススメになったのではないかと、ちょっと期待はしている。

2012-02-21 22:48

コメント(0)

くそ勉強について、あるいは君は関口存男を知っているか [チベット]

関口存男という人を知っているだろうか。たぶん、今の若い人は全く知らないだろうし、僕と同年輩であっても知っている人は少ないだろう。昭和の初期から戦後にかけて、ドイツ語の教科書や参考書、講座物をたくさん出版し、今は廃刊してしまった『基礎ドイツ語』という雑誌を出し、一時期の日本のドイツ語教育界をリードした人だった。彼は、死ぬまで『冠詞』という3000ページを超す研究書を執筆していた。その学問はあまりに孤高で、それを継ぐ人はいなかったが、ドイツ語教育法については、しばらくの間(たぶん、1990年代半ばくらいまでは)信奉者が大勢いた。

その関口存男(「つぎお」と読む)が最初にドイツ語を勉強したときの話が、非常に印象的だった。うろ覚えで創作が入っているかもしれないが、次のような話だった。彼は、たぶん中学生くらいに当たるのだろう、陸軍幼年学校でドイツを学び始めた。文字と発音を学んで辞書が読めるようになったので、心斎橋の洋書店(丸善だったかもしれない)に行って、懐具合の関係でレクラム文庫のところに行った。まだ単語は覚えていないから何が書いてあるかは分からないので、とにかく一番分厚い本を買った。分厚い本を読めばドイツ語ができるようになると思っていたそうだ。それが後でわかったのだが、『罪と罰』の独訳本だった。それを寮で読み始めたが、もちろん皆目分からない。ときどき、知っている単語に出会うが後は分からないから辞書を引くが、それでも理解出来ない。理解出来ないものを数ページ読む人はいるが、たいていはそこで止めてしまう。ところが彼は100ページ、200ページととにかく何度も何度も読み直し、意味が分からないままに暗記するほど繰り返し見つめながら読み進んでいった。そうしているうちに、個々の部分の意味は分からないのに、話の筋が分かるようになってきた。小説が予想通りに進んでいくようになった。そこである日、最初のページを読みなおしてみたら、どういうわけか、ピタっと書いてあることが分かるようになっていた。そのときには、ある一つの語を見ると、それの文例がいくつも頭の中に浮かんでくるまでになっていた。頭の中はドイツ語のスピーカが常時鳴っているような状態になっていた。その後は、雪だるま式に理解できる箇所が増えていき、ついに『罪と罰』を読み切ることがてきた。

彼は、その後もラテン語やギリシャ語、フランス語などを同じようにして見につけていった。ラテン語だったかフランス語だったかは、勉強を初めて一年後にアテネ・フランセで教えるまでになっていたという。

こういう勉強の仕方をかれは「くそ勉強」と名付けた。その「くそ勉強について」という文章が今はもう手に入らない『関口存男の生涯と業績』という本に転載されていた。僕も持っているはずの本だが、どこかに行ってしまってすぐに見つからない。ネットで探したら、その最初の方だけ入力してくれている人がいた。以下に、ちょっとだけ引用する。

このくだりが非常に印象に残っていた。文章の後半の方でだったか、別の文章であったか、勉強というものは、明日試験だという前の晩の一夜漬けを、一日だけではなく、毎日そのような意気込みで勉強しなくてはならない、とも書いてあった。

僕がそんな勉強をしてきたというわけではないが、いつもこの「くそ勉強」のことは頭の片隅にあった。若い時にしかできないがむしゃらな勉強というものがある。読むものが何でも頭に入る、毎日、おしりが硬くなるくらい机の前に座って、テキストを手で書き写し、辞書を引き、何度も何度も読み、コメントを付け、訳をし、さらに読み直して訳し直す。その時期に僕の近眼も進んで眼鏡をかけるようになった。若い時のその理解と記憶は、今になってもまだ(細かいことは大分忘れているが)しっかりと残っている。その後にやった研究などは忘れてしまっていても。

大学院の頃は、そもそも授業なんて半分くらいしか出席しなかったし、年に一度か二度担当のところを訳せばいいだけだった。授業よりも先輩についての読書会の方が勉強になったが、それもあくまで周辺分野の話だった。自分が専門にしている分野は自分一人で読み、考え、学び、書いてきた。修士論文が仕上がったときには、その分野では指導教官の先生よりもよく知り理解していた。もちろん、訳の部分や構成の部分などの不手際はあったし、分かりやすい書き方ができていたわけでもないが、本質に関しては揺るがなかった。

それは決して特殊なことではなかったと思うし、僕などは決して勤勉な勉強家ではなかったと思う。関口存男の足元にも及ばない。しかし、それに引き換え、最近の若い人はどうであろうか。若い人などと言えるような立場にあるわけではないが、勉強する覚悟が感じられないのだ。自分の身の丈に合わせて、まあ、できることをできる限りやって、ダメだったらそれはそれでいい、というような物分りのいい研究者(の卵)が増えているような気がしてならない。

みんなで分担して自分はここをやります、と言った住み分けをしたりもしている。だが、それでそのものの本質を理解できるだろうか。本質は分担して一部を理解することでは決して辿りつけない。自分の頭で読み、考えて初めて本質に近づくことができる。もちろんその本質と思ったものが誤解だったということもあるかもしれないが、いずれにせよ、一部を分担して後は人任せでは、そんなところにさえ行着きはしない。

僕の思い出を下手な文章で綴っても迫力がでないので、最後にもう一つ、関口存男の「語学をやる覚悟」という文章を載せておくことにしよう。これも上記の『生涯と業績』に載っていたが、ネット上にあったものを、少し字句を改めて転載する。この「かかァの横っ面を張り飛ばす」覚悟、というのが、印象に残っている文章だった。

今はもう関口存男の本はほとんど手に入らなくなったが、最近、池内紀の『ことばの哲学─関口存男のこと』という評伝が出版された。関口存男のドイツ語学を言語哲学と捉え、さらにそれをウィトゲンシュタイン(ほぼ同時代人だった)と比較しつつ書いている。今なら本屋に行けは必ず置いてあるので、興味のある人は手にとって見てほしい。

その関口存男(「つぎお」と読む)が最初にドイツ語を勉強したときの話が、非常に印象的だった。うろ覚えで創作が入っているかもしれないが、次のような話だった。彼は、たぶん中学生くらいに当たるのだろう、陸軍幼年学校でドイツを学び始めた。文字と発音を学んで辞書が読めるようになったので、心斎橋の洋書店(丸善だったかもしれない)に行って、懐具合の関係でレクラム文庫のところに行った。まだ単語は覚えていないから何が書いてあるかは分からないので、とにかく一番分厚い本を買った。分厚い本を読めばドイツ語ができるようになると思っていたそうだ。それが後でわかったのだが、『罪と罰』の独訳本だった。それを寮で読み始めたが、もちろん皆目分からない。ときどき、知っている単語に出会うが後は分からないから辞書を引くが、それでも理解出来ない。理解出来ないものを数ページ読む人はいるが、たいていはそこで止めてしまう。ところが彼は100ページ、200ページととにかく何度も何度も読み直し、意味が分からないままに暗記するほど繰り返し見つめながら読み進んでいった。そうしているうちに、個々の部分の意味は分からないのに、話の筋が分かるようになってきた。小説が予想通りに進んでいくようになった。そこである日、最初のページを読みなおしてみたら、どういうわけか、ピタっと書いてあることが分かるようになっていた。そのときには、ある一つの語を見ると、それの文例がいくつも頭の中に浮かんでくるまでになっていた。頭の中はドイツ語のスピーカが常時鳴っているような状態になっていた。その後は、雪だるま式に理解できる箇所が増えていき、ついに『罪と罰』を読み切ることがてきた。

彼は、その後もラテン語やギリシャ語、フランス語などを同じようにして見につけていった。ラテン語だったかフランス語だったかは、勉強を初めて一年後にアテネ・フランセで教えるまでになっていたという。

こういう勉強の仕方をかれは「くそ勉強」と名付けた。その「くそ勉強について」という文章が今はもう手に入らない『関口存男の生涯と業績』という本に転載されていた。僕も持っているはずの本だが、どこかに行ってしまってすぐに見つからない。ネットで探したら、その最初の方だけ入力してくれている人がいた。以下に、ちょっとだけ引用する。

「くそ勉強について」関口存男

ただモウとにかく机にかじりついて、遮二無二、馬車馬のように、人に笑われようが、頭の好い人たちにどう批評されようが、そんな事には一切お構いなく、めくら滅法に、とにかく勉強勉強また勉強、「あの男少し頭がどうかしてやしないか」と云われるほど勉強に凝ってしまって、友達には少々敬遠され、親兄弟にはトックの昔に見離され、学校の先生には苦笑とも微笑ともつかぬ或る種の非常に特殊な表情を以って注目され、役人とか、警官とか、新聞記者とか、犬とか、自動車とか云うような現実界の不可抗力からは、時々剣つくを喰ったり、どなられたり、尋問されたり、吠えつかれたり、突きとばされたりしながら、それでも感心に乗るべき電車にはチャンと乗って、家から学校へ、学校から家へと、マア大体無事にたどり着き、たとえば決して列車のホームを間違えたために月世界や火星まで行ってしまっって、着いてからはじめて気がついた……なんて失敗はしたことがないと云う……(これが実に大変な努力なんで、あらゆる夢遊病的行住坐臥にもかかわらず、こういう些細なところにも如何に懸命の努力が払われているかという所にも注目して頂かないと、私が今から紹介しようとする或る種の特種な市民タイプは、神にも仏にも見離された上、おまけに同胞人類にまでのけ者にされる危険があるのです!)

エート、文章が暴走しちゃって、どういう副文章で書き起したのか思い出せなくなっちゃったが、とにかくマア、そういう型の人間があるということを云おうとしたのです。称してクソ勉強と云います。

ただモウとにかく机にかじりついて、遮二無二、馬車馬のように、人に笑われようが、頭の好い人たちにどう批評されようが、そんな事には一切お構いなく、めくら滅法に、とにかく勉強勉強また勉強、「あの男少し頭がどうかしてやしないか」と云われるほど勉強に凝ってしまって、友達には少々敬遠され、親兄弟にはトックの昔に見離され、学校の先生には苦笑とも微笑ともつかぬ或る種の非常に特殊な表情を以って注目され、役人とか、警官とか、新聞記者とか、犬とか、自動車とか云うような現実界の不可抗力からは、時々剣つくを喰ったり、どなられたり、尋問されたり、吠えつかれたり、突きとばされたりしながら、それでも感心に乗るべき電車にはチャンと乗って、家から学校へ、学校から家へと、マア大体無事にたどり着き、たとえば決して列車のホームを間違えたために月世界や火星まで行ってしまっって、着いてからはじめて気がついた……なんて失敗はしたことがないと云う……(これが実に大変な努力なんで、あらゆる夢遊病的行住坐臥にもかかわらず、こういう些細なところにも如何に懸命の努力が払われているかという所にも注目して頂かないと、私が今から紹介しようとする或る種の特種な市民タイプは、神にも仏にも見離された上、おまけに同胞人類にまでのけ者にされる危険があるのです!)

エート、文章が暴走しちゃって、どういう副文章で書き起したのか思い出せなくなっちゃったが、とにかくマア、そういう型の人間があるということを云おうとしたのです。称してクソ勉強と云います。

このくだりが非常に印象に残っていた。文章の後半の方でだったか、別の文章であったか、勉強というものは、明日試験だという前の晩の一夜漬けを、一日だけではなく、毎日そのような意気込みで勉強しなくてはならない、とも書いてあった。

僕がそんな勉強をしてきたというわけではないが、いつもこの「くそ勉強」のことは頭の片隅にあった。若い時にしかできないがむしゃらな勉強というものがある。読むものが何でも頭に入る、毎日、おしりが硬くなるくらい机の前に座って、テキストを手で書き写し、辞書を引き、何度も何度も読み、コメントを付け、訳をし、さらに読み直して訳し直す。その時期に僕の近眼も進んで眼鏡をかけるようになった。若い時のその理解と記憶は、今になってもまだ(細かいことは大分忘れているが)しっかりと残っている。その後にやった研究などは忘れてしまっていても。

大学院の頃は、そもそも授業なんて半分くらいしか出席しなかったし、年に一度か二度担当のところを訳せばいいだけだった。授業よりも先輩についての読書会の方が勉強になったが、それもあくまで周辺分野の話だった。自分が専門にしている分野は自分一人で読み、考え、学び、書いてきた。修士論文が仕上がったときには、その分野では指導教官の先生よりもよく知り理解していた。もちろん、訳の部分や構成の部分などの不手際はあったし、分かりやすい書き方ができていたわけでもないが、本質に関しては揺るがなかった。

それは決して特殊なことではなかったと思うし、僕などは決して勤勉な勉強家ではなかったと思う。関口存男の足元にも及ばない。しかし、それに引き換え、最近の若い人はどうであろうか。若い人などと言えるような立場にあるわけではないが、勉強する覚悟が感じられないのだ。自分の身の丈に合わせて、まあ、できることをできる限りやって、ダメだったらそれはそれでいい、というような物分りのいい研究者(の卵)が増えているような気がしてならない。

みんなで分担して自分はここをやります、と言った住み分けをしたりもしている。だが、それでそのものの本質を理解できるだろうか。本質は分担して一部を理解することでは決して辿りつけない。自分の頭で読み、考えて初めて本質に近づくことができる。もちろんその本質と思ったものが誤解だったということもあるかもしれないが、いずれにせよ、一部を分担して後は人任せでは、そんなところにさえ行着きはしない。

僕の思い出を下手な文章で綴っても迫力がでないので、最後にもう一つ、関口存男の「語学をやる覚悟」という文章を載せておくことにしよう。これも上記の『生涯と業績』に載っていたが、ネット上にあったものを、少し字句を改めて転載する。この「かかァの横っ面を張り飛ばす」覚悟、というのが、印象に残っている文章だった。

「語学をやる覚悟」関口存男

△本当に語学を物にしようと思ったら、ある種の悲壮な決心を固めなくっちゃあ到底駄目ですね。まず友達と絶交する、その次にはかかァの横っ面を張り飛ばす、その次には書斎の扉に鍵を掛ける。書斎の無い人は、心の扉に鍵を掛ける。その方が徹底します。

△意地が汚くなくっては駄目です。欲張っていなければ駄目です。うんと功利的出なければ。ユダヤ人が金をためるように。なるべく執念深く、しつこく、うるさく、汚く、諦め悪く、非常識に、きちがいじみて、滅茶苦茶に、がつがつと、居候が飯を食うように──兎に角しつこく、しつこく、しつこく。

△あっさりした気持ちを持った亡国的日本人なら其の辺にいくらだって転がっています。しかしそんなのは何人いたって仕様がない。ちっと『しつこい』のがいなければ。梃子でも動かないのが。諦めの悪いのが。往生際の悪いのが。がつがつした下品なのが。

△こういう事をいうと、頭っから反感を持つ人があるかも知れません。よろしい、反感をお持ちなさい、但し学問はおやめなさい。殊に語学は。(語学だけではないでしょう?)

△たとえば、こどもが御飯をたべるのを見ていて御覧なさい。傾向が二つあります。ある種の子供は、好きなおかずだけ先に食べてしまって、あとをお茶漬けにして、いい加減にすましてしまいます。ところが、十人に一人位は、すきなおかずだけそっと横へ取っておいて、まず不味い方のおかずから食べ始めるのがある。──こういう風なのは、それを側で見ていると、心根が陋劣で、乞食のようで、とても正視できない。ところが、こういう風なのが尊いのです。学者になるメンタルテストだったら、私は此の方を採用したいと思いますね。学者ばかりとは限りません。

△意地は汚いほど宜しい、諦めは悪いほど結構、凝り性で,業欲で、因業で、頑瞑で、意地っ張りで、人に負けるのが大嫌いで、野心家で、下品で、つきあい憎くて、可愛げが無くて、『こんな奴と同居したらさぞ面白くなかろう』といったような性格……私はそんなのを尊びます。こういう一面を持とうと欲しない人は、本当に勉強はよしたが好い。殊に語学は。殊にドイツ語は。

△勿論人に好かれない事は覚悟の前でなければなりませんよ。人に好かれてどうなるものですか。人にだけは好かれない方がよろしい。そんな了見だけは決して起こす可らずです。余計なことですからね。『人に好かれる』なんて、人に好かれるような暇があったら、その暇にしなければならない事はいくらでもあります。

△今日の社会は(今日の社会に限りませんが)決して価値ある個人を欲してはいません。だから、社会の欲する無価値な人間になるか、社会の欲せざる価値ある人間になるか、問題は此処です。

△世間はどんな人間を好むか?『つきあい好い』人間を好みます。つまり、一緒にお茶でも飲めるような人間をですね。一緒にお茶が飲めなくちゃ仕様がありませんからねえ!

△ところでさて、世間様とご一緒にお茶を飲むためには、やはり、世間様とご一緒にお茶を飲むような人間である事が必要です。そうでない人間は何処かこう煙たくて、しんみりしませんからねえ。頭の中にお茶話以上の考えを持っている人間なんてのは、どう見ても人に好かれる方の型ではありません。努力しつつある人間なんてのは、まったく興ざめですからね。座が白けますからね。

△世間はそんなものです。そういう世間の真っ只中にあって、殊にドイツ語でも一つ叩き上げようという時には、実際一つの悲壮なる決心が必要です。

△ドイツ語も、今日では、もはや数年前のある種の過渡期を通過して、今はもう殆ど英語と同じほど一般的になってきました。ちょっと噛ったからといって、それでもう一かどドイツ語を心得たような顔のできる時代は、もうちょっと過ぎ去ったといっても好いのではありますまいか。

△『俺は勿論語学者なんぞに成ろうとは夢にも思わない、俺にはもっと高尚な対象がある、その単なる手段として語学をやるのだ』──そんなやり方では到底駄目です。

△要するに、そんな言い草は通用しません。『ちょっとやって見る』とか、『手段としてやる』なんてやり方はありません。『やる』以上は『やる』。やるに二つはありません。

△およそ時間の上から考えても、エネルギーの損失の上から考えても、また自己教養の立場から考えても、そう大して深入りするつもりでも無い物を、ちょっとした興味でやって見るほど馬鹿馬鹿しい努力はありません。ちょっとやって見るための対象としては、ドイツ語なぞは恐らく最も不適当なものでしょう。

△乃木将軍の失敗談をご存知ですか?彼は旅順を強襲によって一息に乗っ取ろうとして失敗しました。沢山の人命を犠牲にしたのち、やっと『打算と忍耐と根本的な態度』とによって、じりじりと迫らなければ駄目だという所に気がついたのでした。

△ドイツ語は持久戦です。まず腰をおろして考えましょう。中腰の考えと、あぐらを組んだ上の考えとでは、考えがおのずから違って来ます。坑道を掘って敵塞の『下』に迫りましょう。大岩層に逢着したら、コツコツと、一片また一片と岩を崩して行きましょう。相手は岩ですよ。敵ではありません。敵だの勝利だのといったような事はもはや当分の間問題ではありません。それはもはや戦争ですらもありません。仕事です。涯しなき労作です。無限の穿掘です。試練です。凝視です。根くらべです。

△目標は無限の彼方にあります。そして鼻の先は岩です。そして岩の背後は岩です。そのまた背後も岩です。岩、岩、岩、岩、当分は岩です。

△掘りましょう!

(昭和六年六月「独逸語大講座」(全六巻)の第二巻附録)

△本当に語学を物にしようと思ったら、ある種の悲壮な決心を固めなくっちゃあ到底駄目ですね。まず友達と絶交する、その次にはかかァの横っ面を張り飛ばす、その次には書斎の扉に鍵を掛ける。書斎の無い人は、心の扉に鍵を掛ける。その方が徹底します。

△意地が汚くなくっては駄目です。欲張っていなければ駄目です。うんと功利的出なければ。ユダヤ人が金をためるように。なるべく執念深く、しつこく、うるさく、汚く、諦め悪く、非常識に、きちがいじみて、滅茶苦茶に、がつがつと、居候が飯を食うように──兎に角しつこく、しつこく、しつこく。

△あっさりした気持ちを持った亡国的日本人なら其の辺にいくらだって転がっています。しかしそんなのは何人いたって仕様がない。ちっと『しつこい』のがいなければ。梃子でも動かないのが。諦めの悪いのが。往生際の悪いのが。がつがつした下品なのが。

△こういう事をいうと、頭っから反感を持つ人があるかも知れません。よろしい、反感をお持ちなさい、但し学問はおやめなさい。殊に語学は。(語学だけではないでしょう?)

△たとえば、こどもが御飯をたべるのを見ていて御覧なさい。傾向が二つあります。ある種の子供は、好きなおかずだけ先に食べてしまって、あとをお茶漬けにして、いい加減にすましてしまいます。ところが、十人に一人位は、すきなおかずだけそっと横へ取っておいて、まず不味い方のおかずから食べ始めるのがある。──こういう風なのは、それを側で見ていると、心根が陋劣で、乞食のようで、とても正視できない。ところが、こういう風なのが尊いのです。学者になるメンタルテストだったら、私は此の方を採用したいと思いますね。学者ばかりとは限りません。

△意地は汚いほど宜しい、諦めは悪いほど結構、凝り性で,業欲で、因業で、頑瞑で、意地っ張りで、人に負けるのが大嫌いで、野心家で、下品で、つきあい憎くて、可愛げが無くて、『こんな奴と同居したらさぞ面白くなかろう』といったような性格……私はそんなのを尊びます。こういう一面を持とうと欲しない人は、本当に勉強はよしたが好い。殊に語学は。殊にドイツ語は。

△勿論人に好かれない事は覚悟の前でなければなりませんよ。人に好かれてどうなるものですか。人にだけは好かれない方がよろしい。そんな了見だけは決して起こす可らずです。余計なことですからね。『人に好かれる』なんて、人に好かれるような暇があったら、その暇にしなければならない事はいくらでもあります。

△今日の社会は(今日の社会に限りませんが)決して価値ある個人を欲してはいません。だから、社会の欲する無価値な人間になるか、社会の欲せざる価値ある人間になるか、問題は此処です。

△世間はどんな人間を好むか?『つきあい好い』人間を好みます。つまり、一緒にお茶でも飲めるような人間をですね。一緒にお茶が飲めなくちゃ仕様がありませんからねえ!

△ところでさて、世間様とご一緒にお茶を飲むためには、やはり、世間様とご一緒にお茶を飲むような人間である事が必要です。そうでない人間は何処かこう煙たくて、しんみりしませんからねえ。頭の中にお茶話以上の考えを持っている人間なんてのは、どう見ても人に好かれる方の型ではありません。努力しつつある人間なんてのは、まったく興ざめですからね。座が白けますからね。

△世間はそんなものです。そういう世間の真っ只中にあって、殊にドイツ語でも一つ叩き上げようという時には、実際一つの悲壮なる決心が必要です。

△ドイツ語も、今日では、もはや数年前のある種の過渡期を通過して、今はもう殆ど英語と同じほど一般的になってきました。ちょっと噛ったからといって、それでもう一かどドイツ語を心得たような顔のできる時代は、もうちょっと過ぎ去ったといっても好いのではありますまいか。

△『俺は勿論語学者なんぞに成ろうとは夢にも思わない、俺にはもっと高尚な対象がある、その単なる手段として語学をやるのだ』──そんなやり方では到底駄目です。

△要するに、そんな言い草は通用しません。『ちょっとやって見る』とか、『手段としてやる』なんてやり方はありません。『やる』以上は『やる』。やるに二つはありません。

△およそ時間の上から考えても、エネルギーの損失の上から考えても、また自己教養の立場から考えても、そう大して深入りするつもりでも無い物を、ちょっとした興味でやって見るほど馬鹿馬鹿しい努力はありません。ちょっとやって見るための対象としては、ドイツ語なぞは恐らく最も不適当なものでしょう。

△乃木将軍の失敗談をご存知ですか?彼は旅順を強襲によって一息に乗っ取ろうとして失敗しました。沢山の人命を犠牲にしたのち、やっと『打算と忍耐と根本的な態度』とによって、じりじりと迫らなければ駄目だという所に気がついたのでした。

△ドイツ語は持久戦です。まず腰をおろして考えましょう。中腰の考えと、あぐらを組んだ上の考えとでは、考えがおのずから違って来ます。坑道を掘って敵塞の『下』に迫りましょう。大岩層に逢着したら、コツコツと、一片また一片と岩を崩して行きましょう。相手は岩ですよ。敵ではありません。敵だの勝利だのといったような事はもはや当分の間問題ではありません。それはもはや戦争ですらもありません。仕事です。涯しなき労作です。無限の穿掘です。試練です。凝視です。根くらべです。

△目標は無限の彼方にあります。そして鼻の先は岩です。そして岩の背後は岩です。そのまた背後も岩です。岩、岩、岩、岩、当分は岩です。

△掘りましょう!

(昭和六年六月「独逸語大講座」(全六巻)の第二巻附録)

今はもう関口存男の本はほとんど手に入らなくなったが、最近、池内紀の『ことばの哲学─関口存男のこと』という評伝が出版された。関口存男のドイツ語学を言語哲学と捉え、さらにそれをウィトゲンシュタイン(ほぼ同時代人だった)と比較しつつ書いている。今なら本屋に行けは必ず置いてあるので、興味のある人は手にとって見てほしい。

2011-12-17 23:46

コメント(0)

チベット語の憂鬱 [チベット]

単に僕の授業だけかもしれないが、チベット語の入門にしても講読にしても、参加者はとても少ない。少ない人数を前にして一生懸命説明をしていて、ふと我に帰ったとき、自分のしていることは間違っているのではないだろうかという疑問が頭を過る。

今、授業としてやっているのは、大谷大学でチベット語の文語文法入門の授業を通年で一つ、その受講生は4名。東大でチベット語文献講読の授業を前期半年で、その受講生も4名。大谷大学で講読会として私的にずっと開いているものも4名。あとは東大で後期に文語文法入門を開講する。これは何人かはもちろん分からない。昨年度は最後まで出たのは2、3名だったような気がする。

かれこれ、25年くらいは、講読会をずっと開いてきた。そのほとんどは授業ではなく、私的な講読会であった。そういう場合の常として、参加者の共同研究の場のようなものが多いのだが、僕の場合は、ほとんどが参加者にチベット語の読み方を教えるという教育的なものであった。輪読形式で読んでもらって、その問題点を材料にそのチベット語の読み方を、文法や文脈の説明を交えて解説する、という形式のものである。

さすがに入門のための私的な授業はしたことはなく、大学でそのような機会を持つようになったのは、最近のことである。何度か試行錯誤して、今は、John Rockwell, Jr. という人の A Primer for Classical Literary Tibetan という、1991年の英語の文語入門書を、例文や問題文は大部分拝借しながら、説明はほとんど全部僕が書きなおしたテキストを使っている。例文を借用して、構成も似ているので、このままでは出版はできそうにないが。

この本の特徴は、例文が完全に仏教的なものであることに尽きる。その意味では、例文や問題文を読んでいるだけでも楽しいし、仏教の基本的な術語が網羅されているので、仏教文献を読むことだけに特化した入門書としても、よく出来ていると思う。

しかし、それを使って学生に説明していると、はたしてこれで出来るようになるだろうかと疑問に思ってしまう。出てくるのは、ほんとに基本的な用語を使った基本的な文だが、次から次へとそういう文が並んでいると、そもそもチベット語の入門の敷居の高さに加えて仏教に入門することの困難さも上乗せられて、はたしてこれを消化できるだろうかと、不安になってしまうのである。

目指しているのは、自分でチベット語仏教文献が読めるようになる能力を育成することにある。だが、はたらしてその必要のある人がどれだけいるだろうか。チベット仏教の研究者自体が数が少ない。僕はその数を増やしたいと思ってはいるが、しかし、実際にほとんど増えてはいない。だから初歩を教え、中級、上級のテキストの読み方を教えている。もう何年も。でもやはり増えてはいない。

講読の授業でも講読会でも、その文法入門の内容を前提に、その文法的な説明を加え、そして文法では解決できないことは、文脈を説明し、どうしてそう訳さなければならないか、どうしてそういう解釈になるかを分析してみせる。同じように読むことができるようになれば、少なくとも僕と同じくらいには読めるようになり、そしてそのために僕が使ってきた膨大な時間を使わないで、そうなれるはずである。その先に行く時間も生まれるであろうと期待する。

しかし、ここでも僕の説明はどの程度、「読解力」として参加者に身についているか、分からない。説明を聞いても、それが、次に自分で読むための能力として定着していくかとなると、やはりそこには大きなギャップがある。

チベット語を勉強したいという人はある程度いるかもしれない。しかし、その人は一体何を読もうとしているのだろうか。チベット語の文法と辞書の引き方を覚えただけではチベット人の書いたものを読むことはできないし、また大蔵経のような翻訳物も正確に読むことは難しい。そしてその難しさを乗り越える必要性が、一体どれだけの人にあるであろうか。

とても否定的な気持ちになる。果たしてそれは僕が労力をかけているほどに効果のあるものなのだろうか。意味の有ることなのだろうか。その自問は、たぶんもう教えることは止めたという気持ちになるまで続くことであろう。

今、授業としてやっているのは、大谷大学でチベット語の文語文法入門の授業を通年で一つ、その受講生は4名。東大でチベット語文献講読の授業を前期半年で、その受講生も4名。大谷大学で講読会として私的にずっと開いているものも4名。あとは東大で後期に文語文法入門を開講する。これは何人かはもちろん分からない。昨年度は最後まで出たのは2、3名だったような気がする。

かれこれ、25年くらいは、講読会をずっと開いてきた。そのほとんどは授業ではなく、私的な講読会であった。そういう場合の常として、参加者の共同研究の場のようなものが多いのだが、僕の場合は、ほとんどが参加者にチベット語の読み方を教えるという教育的なものであった。輪読形式で読んでもらって、その問題点を材料にそのチベット語の読み方を、文法や文脈の説明を交えて解説する、という形式のものである。

さすがに入門のための私的な授業はしたことはなく、大学でそのような機会を持つようになったのは、最近のことである。何度か試行錯誤して、今は、John Rockwell, Jr. という人の A Primer for Classical Literary Tibetan という、1991年の英語の文語入門書を、例文や問題文は大部分拝借しながら、説明はほとんど全部僕が書きなおしたテキストを使っている。例文を借用して、構成も似ているので、このままでは出版はできそうにないが。

この本の特徴は、例文が完全に仏教的なものであることに尽きる。その意味では、例文や問題文を読んでいるだけでも楽しいし、仏教の基本的な術語が網羅されているので、仏教文献を読むことだけに特化した入門書としても、よく出来ていると思う。

しかし、それを使って学生に説明していると、はたしてこれで出来るようになるだろうかと疑問に思ってしまう。出てくるのは、ほんとに基本的な用語を使った基本的な文だが、次から次へとそういう文が並んでいると、そもそもチベット語の入門の敷居の高さに加えて仏教に入門することの困難さも上乗せられて、はたしてこれを消化できるだろうかと、不安になってしまうのである。

目指しているのは、自分でチベット語仏教文献が読めるようになる能力を育成することにある。だが、はたらしてその必要のある人がどれだけいるだろうか。チベット仏教の研究者自体が数が少ない。僕はその数を増やしたいと思ってはいるが、しかし、実際にほとんど増えてはいない。だから初歩を教え、中級、上級のテキストの読み方を教えている。もう何年も。でもやはり増えてはいない。

講読の授業でも講読会でも、その文法入門の内容を前提に、その文法的な説明を加え、そして文法では解決できないことは、文脈を説明し、どうしてそう訳さなければならないか、どうしてそういう解釈になるかを分析してみせる。同じように読むことができるようになれば、少なくとも僕と同じくらいには読めるようになり、そしてそのために僕が使ってきた膨大な時間を使わないで、そうなれるはずである。その先に行く時間も生まれるであろうと期待する。

しかし、ここでも僕の説明はどの程度、「読解力」として参加者に身についているか、分からない。説明を聞いても、それが、次に自分で読むための能力として定着していくかとなると、やはりそこには大きなギャップがある。

チベット語を勉強したいという人はある程度いるかもしれない。しかし、その人は一体何を読もうとしているのだろうか。チベット語の文法と辞書の引き方を覚えただけではチベット人の書いたものを読むことはできないし、また大蔵経のような翻訳物も正確に読むことは難しい。そしてその難しさを乗り越える必要性が、一体どれだけの人にあるであろうか。

とても否定的な気持ちになる。果たしてそれは僕が労力をかけているほどに効果のあるものなのだろうか。意味の有ることなのだろうか。その自問は、たぶんもう教えることは止めたという気持ちになるまで続くことであろう。

2011-06-10 03:14

コメント(0)

iPhoneとiPadでチベット文字を使おう [チベット]

毎年、同じ光景で同じ写真になってしまうが、今年の11月26日の銀杏はこんな感じだった。まだ少し緑を残し、石畳も枯れ葉に埋もれていない。来週が見頃だろうか。

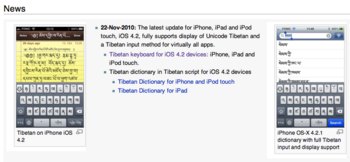

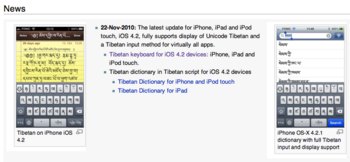

さて、iPhoneやiPadのiOSが先週(11月23日)4.2.1にバージョンアップした。ちょうど北朝鮮の延坪島砲撃の日だったので(かどうかは分からないが)、新聞でのニュースにはならなかった。iPhoneのiOSは既に4.1になっていたので、マイナーバージョンアップという位置づけだが、われわれチベットをやっている者にとっては、大きな意味のあるバージョンアップであった。つまり、この4.2からチベット文字の入力・表示ができるようになったのである。

チベット語を使うのにチベット文字を使う必然性はない。しかし、実際にチベット文字を使い始めたら、ローマ字で転写したチベット語には戻りたくなくなる。今だって、ローマ字転写されたチベット文を読むことはあるし、できないわけではない。でも、やはりチベット文字の方がずっと読みやすい。

そうだとしても、iPhoneやiPadでチベット文字は使わなくてもいいだろう、と言えないこともない。もちろん、チベット人ならばチベット文字を使いたいはずだ。しかし、外国人であるわれわれは、チベット文字を使わなくたって構わないではないか。そういう声もあるのを知っている。そういう人を説得しようとは思わないし、さらに、チベット語を使わない人にとってはどうでもいいことだということも分かる。

それでも、実際にiPhoneやiPadでチベット文字を入力したり、表示したりできるようになったら、いろいろと「便利なこと」(つまりなくても困らないが、あったら便利だ、ということ)が出てくるのである(後で、現在の目玉アプリをご紹介するつもりだ)。アップルがiOSでチベット文字をサポートしてくれたことを感謝したい。

とは言え、これを実現できたのは、Mac OS、それからMac OSXとチベット文字をサポートするシステムを開発してきたTibetan Lanuage Kit Project(TLKプロジェクト)の活動があったからである。このプロジェクトはご存じだろうか。Mac OSXに搭載されているチベット文字のシステム(基本的にはフォントとキーボード)は、このTLKプロジェクトが開発し、アップルに寄贈したものである。そしてこのプロジェクトは、日本で進められてきたものである。その前史は措くとして、大谷大学の真宗総合研究所にあるチベット研究班のプロジェクトとして、大谷大学を通じてアップルに寄贈されたのである。だから、キーボードに「Tibetan - Otani」という名称が付いているのである。

今回のiOSのチベット文字サポートも、基本的にはその延長線上にTLKプロジェクトの一環として開発が進められてきた。特にプロジェクトの中心メンバーである野村正次郎さんの努力が実ったものである。このフォントはKailasaは、もともと僕が随分前にデザインし名付けたものを基礎にして、改良が加えられて完成したものである。僕もMac上のチベット文字処理に関しては、もう20年近く関わっている。前回の「インド論理学研究会」が30年前であるから、もう一つの節目なのかもしれない。

アップルはiOSのバージョンアップのときに、チベット文字の話は全くしていないが、バージョンアップの直後から様々な情報がツイッター上で流れ始めた。しかし、その開発が日本人のプロジェクトの、特に野村さんが中心になって開発し実現できたことを知っている人は少ない。

まずは、たまたま気付いたブログの言葉を紹介しよう。

There has been a lot of excitement this week about the robust support for the Tibetan written language in Apple’s iOS 4.2 for iPhone and iPad. This is a fantastic achievement that many contributed to, and that Apple should be loudly applauded for.

From: Nathan and his Open Ideals (http://openideals.org/) / Nov. 26 2010

「今週は、極めてエキサイティングなことがあった。iPhoneとiPadのiOS 4.2(アップル社)でチベット文字がきちんとサポートされるようになったのである。これは多くの人が貢献して実現した素晴らしいことであり、アップルは大きな声で賞讃されてしかるべきである。」(「ネイサンとオープン・アイデアルズ」より)

ツイッター上の書き込みについては、ここに「まとめリスト」を作っておいた。全部をフォローできていないかもしれないし、またリツイートだけのものは省略している。

自分の見慣れた文字がiPhoneやiPadで表示されるのを見るのは、とてもいいものだし、みんなが喜んでくれているので、その喜びは尚更である。また、今回、いろいろと一人で努力してくれた野村さんに感謝をしたいと思う。

さて、単に入力できるだけではなく、チベット文字を使ったWebサイト(これも大谷大学の真宗総合研究所チベット班や僕のゼミでの卒業制作として作ったもの)がiPadやiPhoneで使えるようになった。

1. 北京版チベット大蔵経目録

2. 真宗総合研究所チベット班公開のチベット文献のKWIC検索

などであり、さらに今年度もまたいくつかのサイトを作る予定である。これらはみな研究者にとっては基本的な情報源であり、これがチベット文字で入力できたり表示できたりするのは、とても気持ちがいい。

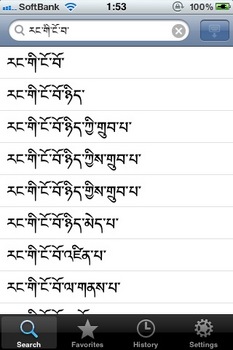

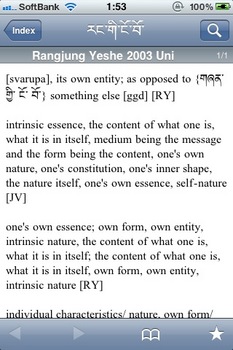

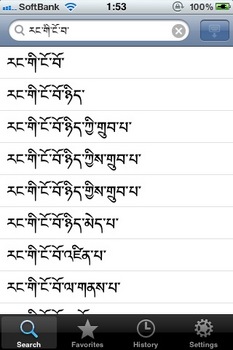

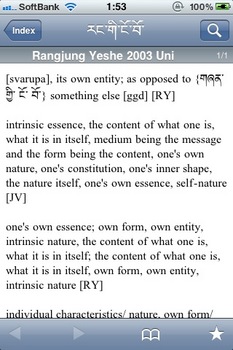

さて、以上は僕が関わってきたものの話だが、このチベット文字を利用したチベット語の辞書があっという間に公開されていた。これはさっきのツイッターの書き込みで知ったことだが、情報が早いのには驚いた。Rangjung Yeshesのnitarthaの辞書サイトは、オンラインのチベット語辞書サイトとして有名である。しかし、これはローマ字転写で入力・表示するシステムであった。もちろん、これをチベット文字化してもよかったのだろうが、もっと便利なものを作ってくれた。オンラインではなく、単独で動く辞書アプリにチベット文字化したデータを提供してくれているのである。iPhone版は、こんな感じ。

そして、iPad版は、こんな感じ。

残念なことに、辞書アプリは別なので、それぞれで700円ずつ払わないといけない。特にiPad用のDictは、あまり出来のいいソフトではない。たとえば、ソフト自身にクレジットが表示されず、説明もない。iTunes上では、説明があるものの、得たいのしれない北京の何とか公司作である。データの転送にも一苦労した。WifiでのFTP転送がうまく行かなかったのだ。ご存じかもしれないが、このiOS 4.2は、まさにiPadのWifi接続にバグがあって発表が10日ほど延期されたのである。まだ完全には直っていないのかも知れない。早くも12月13日には4.3が出るという噂もある。だが、とにかくデータを転送してからは問題なく使えている。

見た目はiPadも分かりやすくできているが、やはりiPhoneでいつでもどこでもチベット語の辞書が引けるのは便利である。iPadではテキストを表示していたりするので、わざわざ辞書アプリを起動するようなことはしたくない。辞書は電子辞書のようにコンパクトになって初めて使い勝手がよくなる。

さて、この情報は、Digital Tibetanという情報サイトに掲載されていた。もちろん、iOSだけではなく、WindowsやUnixの話題もいろいろと掲載されているが、最新のニュースはやはりiPhoneでのチベット文字のサポートである。

iPhoneなどでのチベット文字用キーボードの使い方も詳しい。そして、上に挙げた二つの辞書についても、辞書アプリのリンクからインストールの仕方まで詳しく紹介されている(iPhone & iPod touch用、iPad用)。iPhone、iPod touch、iPadをお持ちの方は、何はなくともこれをインストールすることをお薦めしたい。どういうわけか辞書を引くのが楽しくなること請け合いである。

さて、iPhoneやiPadのiOSが先週(11月23日)4.2.1にバージョンアップした。ちょうど北朝鮮の延坪島砲撃の日だったので(かどうかは分からないが)、新聞でのニュースにはならなかった。iPhoneのiOSは既に4.1になっていたので、マイナーバージョンアップという位置づけだが、われわれチベットをやっている者にとっては、大きな意味のあるバージョンアップであった。つまり、この4.2からチベット文字の入力・表示ができるようになったのである。

チベット語を使うのにチベット文字を使う必然性はない。しかし、実際にチベット文字を使い始めたら、ローマ字で転写したチベット語には戻りたくなくなる。今だって、ローマ字転写されたチベット文を読むことはあるし、できないわけではない。でも、やはりチベット文字の方がずっと読みやすい。

そうだとしても、iPhoneやiPadでチベット文字は使わなくてもいいだろう、と言えないこともない。もちろん、チベット人ならばチベット文字を使いたいはずだ。しかし、外国人であるわれわれは、チベット文字を使わなくたって構わないではないか。そういう声もあるのを知っている。そういう人を説得しようとは思わないし、さらに、チベット語を使わない人にとってはどうでもいいことだということも分かる。

それでも、実際にiPhoneやiPadでチベット文字を入力したり、表示したりできるようになったら、いろいろと「便利なこと」(つまりなくても困らないが、あったら便利だ、ということ)が出てくるのである(後で、現在の目玉アプリをご紹介するつもりだ)。アップルがiOSでチベット文字をサポートしてくれたことを感謝したい。

とは言え、これを実現できたのは、Mac OS、それからMac OSXとチベット文字をサポートするシステムを開発してきたTibetan Lanuage Kit Project(TLKプロジェクト)の活動があったからである。このプロジェクトはご存じだろうか。Mac OSXに搭載されているチベット文字のシステム(基本的にはフォントとキーボード)は、このTLKプロジェクトが開発し、アップルに寄贈したものである。そしてこのプロジェクトは、日本で進められてきたものである。その前史は措くとして、大谷大学の真宗総合研究所にあるチベット研究班のプロジェクトとして、大谷大学を通じてアップルに寄贈されたのである。だから、キーボードに「Tibetan - Otani」という名称が付いているのである。

今回のiOSのチベット文字サポートも、基本的にはその延長線上にTLKプロジェクトの一環として開発が進められてきた。特にプロジェクトの中心メンバーである野村正次郎さんの努力が実ったものである。このフォントはKailasaは、もともと僕が随分前にデザインし名付けたものを基礎にして、改良が加えられて完成したものである。僕もMac上のチベット文字処理に関しては、もう20年近く関わっている。前回の「インド論理学研究会」が30年前であるから、もう一つの節目なのかもしれない。

アップルはiOSのバージョンアップのときに、チベット文字の話は全くしていないが、バージョンアップの直後から様々な情報がツイッター上で流れ始めた。しかし、その開発が日本人のプロジェクトの、特に野村さんが中心になって開発し実現できたことを知っている人は少ない。

まずは、たまたま気付いたブログの言葉を紹介しよう。

There has been a lot of excitement this week about the robust support for the Tibetan written language in Apple’s iOS 4.2 for iPhone and iPad. This is a fantastic achievement that many contributed to, and that Apple should be loudly applauded for.

From: Nathan and his Open Ideals (http://openideals.org/) / Nov. 26 2010

「今週は、極めてエキサイティングなことがあった。iPhoneとiPadのiOS 4.2(アップル社)でチベット文字がきちんとサポートされるようになったのである。これは多くの人が貢献して実現した素晴らしいことであり、アップルは大きな声で賞讃されてしかるべきである。」(「ネイサンとオープン・アイデアルズ」より)

ツイッター上の書き込みについては、ここに「まとめリスト」を作っておいた。全部をフォローできていないかもしれないし、またリツイートだけのものは省略している。

自分の見慣れた文字がiPhoneやiPadで表示されるのを見るのは、とてもいいものだし、みんなが喜んでくれているので、その喜びは尚更である。また、今回、いろいろと一人で努力してくれた野村さんに感謝をしたいと思う。

さて、単に入力できるだけではなく、チベット文字を使ったWebサイト(これも大谷大学の真宗総合研究所チベット班や僕のゼミでの卒業制作として作ったもの)がiPadやiPhoneで使えるようになった。

1. 北京版チベット大蔵経目録

2. 真宗総合研究所チベット班公開のチベット文献のKWIC検索

などであり、さらに今年度もまたいくつかのサイトを作る予定である。これらはみな研究者にとっては基本的な情報源であり、これがチベット文字で入力できたり表示できたりするのは、とても気持ちがいい。

さて、以上は僕が関わってきたものの話だが、このチベット文字を利用したチベット語の辞書があっという間に公開されていた。これはさっきのツイッターの書き込みで知ったことだが、情報が早いのには驚いた。Rangjung Yeshesのnitarthaの辞書サイトは、オンラインのチベット語辞書サイトとして有名である。しかし、これはローマ字転写で入力・表示するシステムであった。もちろん、これをチベット文字化してもよかったのだろうが、もっと便利なものを作ってくれた。オンラインではなく、単独で動く辞書アプリにチベット文字化したデータを提供してくれているのである。iPhone版は、こんな感じ。

そして、iPad版は、こんな感じ。

残念なことに、辞書アプリは別なので、それぞれで700円ずつ払わないといけない。特にiPad用のDictは、あまり出来のいいソフトではない。たとえば、ソフト自身にクレジットが表示されず、説明もない。iTunes上では、説明があるものの、得たいのしれない北京の何とか公司作である。データの転送にも一苦労した。WifiでのFTP転送がうまく行かなかったのだ。ご存じかもしれないが、このiOS 4.2は、まさにiPadのWifi接続にバグがあって発表が10日ほど延期されたのである。まだ完全には直っていないのかも知れない。早くも12月13日には4.3が出るという噂もある。だが、とにかくデータを転送してからは問題なく使えている。

見た目はiPadも分かりやすくできているが、やはりiPhoneでいつでもどこでもチベット語の辞書が引けるのは便利である。iPadではテキストを表示していたりするので、わざわざ辞書アプリを起動するようなことはしたくない。辞書は電子辞書のようにコンパクトになって初めて使い勝手がよくなる。

さて、この情報は、Digital Tibetanという情報サイトに掲載されていた。もちろん、iOSだけではなく、WindowsやUnixの話題もいろいろと掲載されているが、最新のニュースはやはりiPhoneでのチベット文字のサポートである。

iPhoneなどでのチベット文字用キーボードの使い方も詳しい。そして、上に挙げた二つの辞書についても、辞書アプリのリンクからインストールの仕方まで詳しく紹介されている(iPhone & iPod touch用、iPad用)。iPhone、iPod touch、iPadをお持ちの方は、何はなくともこれをインストールすることをお薦めしたい。どういうわけか辞書を引くのが楽しくなること請け合いである。

2010-11-29 02:21

コメント(0)

インド論理学研究会の思い出 [雑感]

もう30年ほど前になる。大学の前にいくつもある喫茶店の一つ「アルマート・タムラ」に集まり、小さな机を囲んで三人の若い研究者が仏教論理学の読書会をしていた。今となっては、毎週だったのか、月に一度だったのかも忘れてしまったし、一体どういう経緯でその三人が集まったのかも忘れてしまった。僕の他は、先輩であった松本史朗さんと金沢篤さんの二人である。お二人とも現在は駒澤大学教授であるが、当時、松本さんは大学院を卒業されて駒澤大学に講師として赴任された頃、金沢さんはまだ博士課程に入りたてくらいであっただろうか。僕は修士の2年であった。

そのテキストは、インドの仏教論理学を大成したダルマキールティという大論理学者の最初の主著であった。その難解な思想を初めて詩とその注釈として著したもので、論理学者らしい、極めて簡潔、しかも論理的に必要十分な表現を駆使したものだった。したがって、散文の注釈であるにもかかわらず、その意味を理解することも、日本語に訳すことも困難を極めた。

そのテキストを読みたいと提案したのは松本さんだった。当時、世界の仏教学研究を牽引していた(今でもそうだが)ウィーン大学のシュタインケルナー教授の論理学の論文がおかしなことを言っている、それは間違っているように思われるので、ダルマキールティのその部分を丁寧に読むことで批判の論文を書きたいということだった。

つまりわれわれは松本さんが1年後くらいだったかに論文を書く、その研究の過程に付き合わせていただいたことになる。それはとても刺激的であり、また修士2年の僕にはとても勉強になった。その三人は、論理学についての共通の方向性を共有するようになったが、それは他の多くの研究者とはかなり異質なものであった。話が通じないくらいに違っていた。その距離は未だに縮まってはいない。

そのダルマキールティのテキストはあまりにも難解なので注釈を参照する必要があったが、当時の東京には、どこを探しても、その戦時中にインドで出版された注釈書はなかった。そこで既に仏教論理学の研究が始まっていた京都大学にいらした赤松明彦さんに連絡をしたところ、服部正明先生(既に服部先生はディグナーガの研究をアメリカで出版されていた。)の蔵書のコピーを頂くことができた。松本さんがそれを京都まで取りに行ってきた。これが東京に仏教論理学の灯のともった最初である。あるいは、仏教論理学の基本テキストが伝来した最初である。今からは信じられないような時代であった。

そのころ僕は修士論文のテーマを考えており、松本さんにチベットで書くか論理学で書くか迷っていると相談した。松本さんはチベット仏教の研究についても大学院時代からわれわれをリードしていたのである。松本さんは、自分だったら、このダルマキールティの難解なテキストを勉強する、その方が最初からチベットをやるよりもずっと勉強になる、とアドバイスしてくれた。僕はそれに従って、修士論文では、読書会で最初の3ページしか読めなかったテキストを少なくとも半分くらいは読み進めて論文を書いた。博士課程に進学してから、そこで得た解釈を二つの短い論文(各々4ページだった。)とそのしばらく後にもう一つのやや長めの論文に書いた。三つ書きはしたが、言いたいことはいつも同じで、ただ表現を変えて言っているだけであった。

松本さんの論文の完成を機に読書会が終息に向かっていた頃、その読書会を「インド論理学研究会」と、いつからとはなしに呼ぶようになった。さらには『インド論理学研究』という雑誌も出そうという話もあった。しかし、読書会が消滅したあと、その研究会も雑誌も幻のものとなってしまった。

なぜ、突然こんな昔話を始めたかというと、今年、松本さんが還暦を迎え、その記念として金沢さんが発案して『インド論理学研究』を創刊することになったのである。それがつい最近出来上がって手元に届いた。そこに当時話題になった懐かしいテーマについて、金沢さんが再度検討した論文が掲載されていた。その後のダルマキールティ研究の進展にも拘わらず、当時の理解を超えていないことを指摘するものであった。また当時の思い出を綴った松本さんの文章もあった。そこで、30年前に時間が戻ったような、突然頭の中が若返ったような感傷が呼び覚まされたのである。

松本さんが還暦を迎えられるということ、そしてその論文が発表されたのが1981年だったということを考えると、その当時の松本さんは30歳になるかならないかであり、僕は23か24、金沢さんは25か26ということだったのだろう。僕がやはり20代後半から30歳頃まで発表した、その成果の論文は極めて短いものであったし、あたかも数学か論理学の本のように、極めて簡略な文章、推論のみが連ねられたような論文であった。そのため多くの人には理解されなかったようである。ダルマキールティの文章を読み、論理的に考えれば、分かるはずという若者の奢りがあったのかも知れない。しかし、その内容に不十分な点はあるにせよ、僕の理解は間違っていないと今でも思っているし、それを多くの研究者は理解していないことも知っている。しかし、その後のダルマキールティ研究の進展を考えた場合、ふたたびその点だけをテーマに論文を書くわけにも行かず、そのままに放置していた。

金沢さんの論文は、当時のわれわれ三人の論文を、その後の同じテーマの論文と比較しながら、ダルマキールティの理解が進展するどころか、退歩している現状を批判する内容のものである。僕は埋もれてしまった自分の研究がふたたび取り上げられているのを見て、やはりまた別の感傷に浸ったのであった。

その後は三人とも別々の研究領域でそれぞれの成果を上げてきた。僕は、『インド論理学研究』という名前に恥じないような、インド仏教論理学を扱えるだけの準備はなかったので、チベット論理学についての論文を書いた。ただ、その当時仕込んだ知識や理解は、今、論理学を研究する学生を指導するときの基礎になっている。もちろん、学生は先生の言うままに研究するとは限らないし、それでは独り立ちした研究はできない。しかし、その出発点において、論理的な思考と、その論理的な思考を極限まで突き詰めたダルマキールティの文章の読み方を習っておくことと、ぼんやりした意識でその同じ文章を読み始めるのとでは雲泥の差があるはずである。

ダルマキールティの魅力については、また別の機会に書きたいと思う。彼がどんな文章を書いていたのか、それを読むと言うことがどういうことなのか。きっとブログには相応しくない内容になるかもしれないが。

この『インド論理学研究』は会費などで刊行されるのではなく、市販の雑誌であり、できるだけ販売できることが好ましいという。9000円という、やや高価なものではあるが、図書館や研究所など公共の機関ではできるだけ購入してほしい。その願いを込めてここに目次のPDFを置いておこう。またインド論理学研究会のWebサイト(ブログ)も立ち上げられので、それも紹介しておきたい。

そのテキストは、インドの仏教論理学を大成したダルマキールティという大論理学者の最初の主著であった。その難解な思想を初めて詩とその注釈として著したもので、論理学者らしい、極めて簡潔、しかも論理的に必要十分な表現を駆使したものだった。したがって、散文の注釈であるにもかかわらず、その意味を理解することも、日本語に訳すことも困難を極めた。

そのテキストを読みたいと提案したのは松本さんだった。当時、世界の仏教学研究を牽引していた(今でもそうだが)ウィーン大学のシュタインケルナー教授の論理学の論文がおかしなことを言っている、それは間違っているように思われるので、ダルマキールティのその部分を丁寧に読むことで批判の論文を書きたいということだった。

つまりわれわれは松本さんが1年後くらいだったかに論文を書く、その研究の過程に付き合わせていただいたことになる。それはとても刺激的であり、また修士2年の僕にはとても勉強になった。その三人は、論理学についての共通の方向性を共有するようになったが、それは他の多くの研究者とはかなり異質なものであった。話が通じないくらいに違っていた。その距離は未だに縮まってはいない。

そのダルマキールティのテキストはあまりにも難解なので注釈を参照する必要があったが、当時の東京には、どこを探しても、その戦時中にインドで出版された注釈書はなかった。そこで既に仏教論理学の研究が始まっていた京都大学にいらした赤松明彦さんに連絡をしたところ、服部正明先生(既に服部先生はディグナーガの研究をアメリカで出版されていた。)の蔵書のコピーを頂くことができた。松本さんがそれを京都まで取りに行ってきた。これが東京に仏教論理学の灯のともった最初である。あるいは、仏教論理学の基本テキストが伝来した最初である。今からは信じられないような時代であった。

そのころ僕は修士論文のテーマを考えており、松本さんにチベットで書くか論理学で書くか迷っていると相談した。松本さんはチベット仏教の研究についても大学院時代からわれわれをリードしていたのである。松本さんは、自分だったら、このダルマキールティの難解なテキストを勉強する、その方が最初からチベットをやるよりもずっと勉強になる、とアドバイスしてくれた。僕はそれに従って、修士論文では、読書会で最初の3ページしか読めなかったテキストを少なくとも半分くらいは読み進めて論文を書いた。博士課程に進学してから、そこで得た解釈を二つの短い論文(各々4ページだった。)とそのしばらく後にもう一つのやや長めの論文に書いた。三つ書きはしたが、言いたいことはいつも同じで、ただ表現を変えて言っているだけであった。

松本さんの論文の完成を機に読書会が終息に向かっていた頃、その読書会を「インド論理学研究会」と、いつからとはなしに呼ぶようになった。さらには『インド論理学研究』という雑誌も出そうという話もあった。しかし、読書会が消滅したあと、その研究会も雑誌も幻のものとなってしまった。

なぜ、突然こんな昔話を始めたかというと、今年、松本さんが還暦を迎え、その記念として金沢さんが発案して『インド論理学研究』を創刊することになったのである。それがつい最近出来上がって手元に届いた。そこに当時話題になった懐かしいテーマについて、金沢さんが再度検討した論文が掲載されていた。その後のダルマキールティ研究の進展にも拘わらず、当時の理解を超えていないことを指摘するものであった。また当時の思い出を綴った松本さんの文章もあった。そこで、30年前に時間が戻ったような、突然頭の中が若返ったような感傷が呼び覚まされたのである。

松本さんが還暦を迎えられるということ、そしてその論文が発表されたのが1981年だったということを考えると、その当時の松本さんは30歳になるかならないかであり、僕は23か24、金沢さんは25か26ということだったのだろう。僕がやはり20代後半から30歳頃まで発表した、その成果の論文は極めて短いものであったし、あたかも数学か論理学の本のように、極めて簡略な文章、推論のみが連ねられたような論文であった。そのため多くの人には理解されなかったようである。ダルマキールティの文章を読み、論理的に考えれば、分かるはずという若者の奢りがあったのかも知れない。しかし、その内容に不十分な点はあるにせよ、僕の理解は間違っていないと今でも思っているし、それを多くの研究者は理解していないことも知っている。しかし、その後のダルマキールティ研究の進展を考えた場合、ふたたびその点だけをテーマに論文を書くわけにも行かず、そのままに放置していた。

金沢さんの論文は、当時のわれわれ三人の論文を、その後の同じテーマの論文と比較しながら、ダルマキールティの理解が進展するどころか、退歩している現状を批判する内容のものである。僕は埋もれてしまった自分の研究がふたたび取り上げられているのを見て、やはりまた別の感傷に浸ったのであった。

その後は三人とも別々の研究領域でそれぞれの成果を上げてきた。僕は、『インド論理学研究』という名前に恥じないような、インド仏教論理学を扱えるだけの準備はなかったので、チベット論理学についての論文を書いた。ただ、その当時仕込んだ知識や理解は、今、論理学を研究する学生を指導するときの基礎になっている。もちろん、学生は先生の言うままに研究するとは限らないし、それでは独り立ちした研究はできない。しかし、その出発点において、論理的な思考と、その論理的な思考を極限まで突き詰めたダルマキールティの文章の読み方を習っておくことと、ぼんやりした意識でその同じ文章を読み始めるのとでは雲泥の差があるはずである。

ダルマキールティの魅力については、また別の機会に書きたいと思う。彼がどんな文章を書いていたのか、それを読むと言うことがどういうことなのか。きっとブログには相応しくない内容になるかもしれないが。

この『インド論理学研究』は会費などで刊行されるのではなく、市販の雑誌であり、できるだけ販売できることが好ましいという。9000円という、やや高価なものではあるが、図書館や研究所など公共の機関ではできるだけ購入してほしい。その願いを込めてここに目次のPDFを置いておこう。またインド論理学研究会のWebサイト(ブログ)も立ち上げられので、それも紹介しておきたい。

柄谷行人 無知の恥(ち) [チベット]

僕は週末に東京に帰るだけなので、新聞は読まずに溜まっていく。週末にその週のものを全部読めればいいが、それができないとさらにその上に新しい新聞が追加されていく。いい加減時が経ったものはニュースの意味がないので、新刊書の宣伝や書評欄だけを読んで片付ける。そこで、10月24日の朝日新聞の書評欄に柄谷行人氏がフランス人の書いた『仏教と西洋の出会い』という本の書評を書いていることに気付いて読んだ。別に柄谷行人氏に興味があったわけではなく、監訳者が今枝由郎先生というチベット研究の専門家であり、仏教と言っても、大部分がチベット仏教に関するものであることを知っていたからである。

ところが、これを一読して仰天してしまった。今でも多少は影響力のある思想家・評論家と思われる柄谷氏の理解が、あまりにも浅薄、ならともかく、全くの無理解と勝手な思い付きが書かれているだけであったからである。今どきこんなことを書く人もいるのかと、その時代遅れの説に驚いたのである。

ただ、よく読んでみると、最初の印象とは異なり、大部分は本書の要約のようにも読み取れた。とすれば、手元にあったがまだ読んでいない本書がおかしなことを書いているのかもしれないと思い、大部な本なのでざっと斜め読みをしたが、少なくとも柄谷氏が要約しているようなことが書かれていないことを確認したので、その無理解を指摘することにした。

まずは、この記事のタイトル「無知の恥(ち)」について説明しておこう。もちろんこれは「無知の知」をもじった言い方だが、意味は正反対である。

何らかの批評をするのであれば、勉強してから書くべきであるし、分からないならば、あるいは知らないならば、そのようなことは書くべきではない。たぶん柄谷氏は、自分が分からないということさえ分かっていないのだろう。無知をさらけ出しているこにさえ気付かず、悪いことには、もし批判されたとしても何も聞く耳を持たずに関係のない自説を展開するに違いない。あるいは「自分は専門家ではないから」と言い訳するかも知れないが、それでもやはり「知らないことを知らない」で書いたことには違いないし、そのような専門外のことにまで口を挟むのを慎むのが誠実な態度だろう。だから、このような書評を書いたことを「無知の恥」を晒していると言いたいのである。

ことがチベットだけならいいが(いや、よくはないが)、「無知」である自覚もなく文章を公表する「無恥」な人ならば、他の分野で書いたものも、同様の「無知」に基づく立論である可能性は高い。たまたまチベット仏教だけに勉強が足りなかったのではなく、一事が万事。これは知性の問題だからである。本を読んで理解する根本的な能力が欠如しているか、あるいはそもそも読まずに勝手な思い込みを書いてもその自覚がないような批評家の発言に耳を傾けている人は、そのあたりをよくよく注意した方がいい。

さて、件の書評は次のようなものである。

■チベットへの憧れ、「鏡」としての歴史

【1】本書は、仏教が西洋においていかに受容されてきたかを古代・中世から包括的に考察するものである。その場合著者は、西洋人は仏教の理解を通して、実際は、自らの問題を表現してきただけだ、という見方を一貫して保持している。たとえば、ヨーロッパ近世の宗教論争においては、仏教に似ているという理由で他派を批判したり、その一方で、カトリック教会はラマ教(チベット仏教)に開放と寛容の態度を見出(いだ)し、それがカトリックに類似すると考えたりした。また、18世紀の啓蒙(けいもう)主義者は、カトリック教会を攻撃するために、仏教の合理性を称賛した。つぎに、ロマン派は啓蒙主義を攻撃するために、仏教を称賛した。さらに、ショーペンハウエルは、生を苦とみなす自分の考えが仏教と合致すると考えた。その結果、仏教は、彼のいう「仏教厭世(えんせい)主義」と同一視されるようになった。

【2】以上のように、中世から今日にいたるまで、仏教は西洋人が己を見る「鏡」以上ではなかった。ただ、本書が示すのは、西洋で「鏡」として最も機能したのはチベット仏教だということである。極東の仏教、特に日本の禅がもった影響力は少なくないが、知的なものであり、その範囲が限られていた。一方、チベット仏教は大衆的に影響力をもっている。西洋にはチベットへの憧(あこが)れが中世からあった。一つには、20世紀にいたるまで外国人が入れない「神秘の国」であったからだ。さらに、ラマ教が輪廻(りんね)転生の教義やそれに付随するさまざまな身体技法をもっていたからだ。これは、ブッダの教えの真髄(しんずい)が輪廻転生するような同一的な自己を仮象として批判することにあるとすれば、まったく仏教に反する見解である。しかるに、チベットでは輪廻転生の考えにもとづいて、ダライ・ラマの後継者が決められている。

【3】要するに、西洋人が「仏教」に見出すのは、西洋に存在しない何か、輪廻転生の理論やそれにもとづく魔術の類なのである。19世紀末にブラヴァツキーらが始めた神智学協会は、チベット仏教を称揚し、心霊的自我が転生するという考えを広げた。それは今日の「ニュー・エイジ」につながっている。著者は、エドガール・モランの「西洋は、自身の東洋を抑圧しつつ形成された」という言葉を引用する。つまり、チベット仏教は、西洋人にとって、みずからの内なる「抑圧された東洋」を開示するものだ、ということになる。

【4】しかし、本書の限界もそこにある。チベットは西洋の外に歴史的に存在する他者である。その社会がかつてどのようなものであり、今どうなっているかを見ることなしに、表象の批判だけですますことはできない。また今や、チベット仏教はたんに西洋人の「鏡」としてあるのではない。たとえば、ダライ・ラマ14世が世界を救済する指導者として熱烈に賛美されるとき、チベット仏教は、西洋人が中国共産党やイスラム原理主義者を抑制するための政治的な手段として利用されている。

『仏教と西洋の出会い』フレデリック・ルノワール著、今枝由郎・富樫瓔子訳、トランスビュー、¥ 4,830 (著者は、62年生まれ。フランスの宗教学者・ジャーナリスト・作家。2004年、「ルモンド」紙の宗教専門誌編集長。邦訳のある共著に『ダ・ヴィンチ・コード実証学』など。)

(以上、http://book.asahi.com/review/TKY201010260202.htmlよりの引用、ただし段落番号は僕が付けた)

僕がこの本にざっと目を通した限りでは、本書の主題は「西洋が真の仏教に目覚めていく精神史」を叙述したものである。最初は、かなり偏った、自分勝手な理解、想像が作り出したイメージから始まり、それがそのときどきの思想とも関係しながら、少しずつ実像に近づいていった。それは1959年のダライラマ法王を初めとするチベット人僧侶たちの国外への亡命、そこから始まる西洋への布教によって転換を迎え、さらには1989年という、いろいろな意味でエポックメーキングな年にダライラマ法王がノーベル平和賞を授与されてからの法王の活動によって、さらに仏教への理解は深まって行った、と書いてあるように思う。もちろん、著者は手放しで、全てが一直線にいい方向へと向かっていると考えてるわけではない。海外で活躍するチベット人僧侶の問題もあるし、またダライラマ法王を初めとする最前線の布教者が西洋人に対して法を説く仕方にも変化が見られることも指摘する。マスコミの熱狂と、それが「はやり」に過ぎないと指摘する一部の批評家の意見もとりあげている。

だが、いずれも、それは西洋の側の「理解」が遠いところから少しずつ仏教へと目覚めていく、試行錯誤の過程として描かれ、チベット仏教そのものに対する批判は全く見られない。本書はチベット仏教自体の内容については多くを語らないし、また根拠を示した書き方もしていないので、著者が何に基づいてどの程度チベット仏教を理解しているかは分からないが、言葉の端々には非専門家としては十分な理解をしている様子が伺える。

たとえば、柄谷氏が、「西洋にはチベットへの憧(あこが)れが中世からあった」のは、「ラマ教が輪廻(りんね)転生の教義やそれに付随するさまざまな身体技法をもっていたからだ。これは、ブッダの教えの真髄(しんずい)が輪廻転生するような同一的な自己を仮象として批判することにあるとすれば、まったく仏教に反する見解である。しかるに、チベットでは輪廻転生の考えにもとづいて、ダライ・ラマの後継者が決められている。」と書いているが、このようなことは、本書の中に見出せないどころか、逆のことを著者は言っている。すなわち

彼らは、チベットのトゥルク(化身)のようなまったく例外的な存在から着想を得て、秘境的仏教、つまり秘境伝授を受けた人々の教えは、死後の意識の根源を認めている、とほめたてた。これはチベット人の考え方を歪曲したものである。チベットの概念では、生から生へと生まれ変わる永続的な根源や個人的な意識の存在は、想定されていない。

ただ、まったくの例外として、究極的な「覚り」の境地に到達したある種の人々は、(中略)他の人々が最終的な解脱に達するのを助けようという意図から、みずから進んで転生を選ぶのである。こうした慈悲ゆえの転生者たちは、チベット仏教でトゥルクの名で知られており(そのもっとも有名なものがダライラマである)、その存命中に、菩薩の誓い、すなわち、生きとし生けるものが地上で苦しむかぎり、自らがニルヴァーナに到達することはなく、生々死々の輪を最終的に離れることはない、との誓いを立てた人々である。

ところが、このチベットの教義はよく理解されぬまま、アナートマン〔無我〕の教義を受け入れることのできない一部の西洋人に、個人的な意識が死後も存続するとか、ある永続的な根源がふたたび転生するといった考えを、またもや導入することを許し、混乱を生むことになった。(pp.179-180)

本書は全編にわたって、西洋が仏教を発見していく記録であるが、著者はその時代時代の受け取り方を記述すると同時に、それが本当の仏教をどの程度歪めているかを語っている。その歪みが少しずつ是正されていくのを著者と一緒に辿っていくと、西洋がいかに、幼い子どもの思い込みから少しずつ成長していくかが手に取るように分かる。その意味で、たいへんおもしろい本なのだが、柄谷氏はそのようには捉えていないということになる。

先の「ダライラマの後継者が決められる。」という言葉に続けて柄谷氏は「要するに、西洋人が「仏教」に見出すのは、西洋に存在しない何か、輪廻転生の理論やそれにもとづく魔術の類なのである。」とまとめているが、これとても、本書の歴史観のまとめにもならないものである。最近のダライラマ法王の倫理的な主張を説明するくだりまで本書を読めば、「西洋人が仏教に見出すもの」は決して「輪廻転生の理論やそれにもとづく魔術の類」であると著者が言っていないことは明白である。

そもそも「ラマ教」という言葉を現在のチベットを知る人たちは全く使わなくなった。本書の中でも、それは歴史的な呼称として、ラマが尊敬されていることから名付けられた「ラマ教」という但し書きと括弧つきで使われているにすぎない(p.57)。しかし、柄谷氏は、何の制約もなく、ラマ教という言葉を使う。たぶん、その括弧付きの意味を説明している箇所を読み飛ばしたのだろう。

著者が鏡の比喩を使うのも、それは西洋の何かを映し出している、という肯定的な意味ではなく、対象そのものを捉えずに、自分の勝手な思い込みで対象(つまり仏教、とりわけチベット仏教)を歪めて見ていることを指摘するためであり、単に「西洋人は仏教の理解を通して、実際は、自らの問題を表現してきただけだ、という見方を一貫して保持している。」からではない。

著者が、現在の状況を(完全に手放しでというわけではないが)肯定的に捉えてるのは、たとえば、次のような言葉からも伺える。

チベットのラマたちによる「目覚めた社会」と「全面的に平和な世界」に向かっての闘い、そこにおいては、神話と理性、予言と慈悲、魔術的思考と倫理的原則が、あまりにも渾然と混じり合っているように見える。筆者にはその闘いが、西洋に仏教が広がっていく、今まさに進行中の錬金術的過程を、きわめてよく例証しているように思われる。魔法から解き放たれた西洋は、結局のところ、魔法からの解放である一つの哲学〔仏教〕によって、ふたたび魔法にかけられることしか望んでいないのだ!(p.313)

このレトリックを共感を持って解さなければ、この著者も現在の状況を冷ややかに「西洋は魔法にかかることを望んでいる」という今までの歴史を繰り返しているにすぎないと批判しているように捉えてしまうだろう(たぶんこのくだりまでは読んでいない柄谷氏もここを読めばそう解してしまうに違いない)。しかし、その前の修飾語は、仏教が「魔法からの解放」すなわち真実そのものをありのままに見ることを目指すものであることを意味している。西洋はそれに同調する方向に向かっていることを、単に文学的に(レトリックとして)ふたたび魔法にかかることを望んでいると表現しているにすぎない。この新たにかかろうとしている魔法は、むしろ、好ましい、肯定的なものなのである。

もちろん、本書にも問題がないではない。チベット仏教の理解はやや皮相的だと感じる(それはこの著者の専門外の分野だからだろう)し、また翻訳も忠実に翻訳しようとするあまり、ややもすると誤解されそうな表現になっている。そのことは上に引用した部分にも見られる。だが、本書は西洋人のチベット理解がどのように成熟してきたかを歴史的に語る点に意味があるのであり、そういう意味では極めて情報量に富んだ本である。

最後の柄谷氏の「ダライ・ラマ14世が世界を救済する指導者として熱烈に賛美されるとき、チベット仏教は、西洋人が中国共産党やイスラム原理主義者を抑制するための政治的な手段として利用されている。」という指摘は、著者の見解を離れたものであることを明言している通り、柄谷氏自身の意見である。これは事実とは異なることは改めて言うまでもないと思うが、少なくとも、本書がダライラマ法王の行動についてかなりのページを割いて「事実」を記述しているのを、まったく無視した結論である。一部に政治的な思惑をもって、政治的な手段としてダライラマ法王を賞讃する人がいないとも限らないが、少なくともそれは多くの西洋人がダライラマ法王を称揚するときに考えていることではない。ダライラマ法王を支持する西洋人の多くは、直接ダライラマに会い(少なくとも講演会や灌頂に参加してその人柄に触れ)、その人格的な魅力に魅了されてチベット仏教支援を表明しているのである。

今、法王は来日され、風邪を引かれている中でのハードスケジュールをこなしている。その中で奈良の東大寺で大仏殿を参拝された。そのときにその場に居合わせた友人から次のような話を聞いた。奈良公園を通って大仏殿まで行く道は結構ある。そこをダライラマ法王は20人ほどの人たちと参拝に向かわれた。大勢の人がそこに集まり、道の両側に列をなしている中をゆっくりと歩かれ、人々と握手し、子どもがいれば頭を撫でて笑いかけ、身障者がいれば抱き締めながら歩かれた。その姿を後から見ていると、幸せを振りまきながら歩くというのは、このようなことなのかと思った、そうである。

一体、他の誰がそのようなことをできるであろうか。握手をする人はいるかもしれないが、それが幸せを振りまいているように見えるような人は誰一人いないであろう。その姿は、常々ダライラマ法王が講演の中で説かれていることと寸分の違いもない。そこに政治的な思惑の入る余地はないし、またダライラマ法王の言動に感動する人たちも、そのような姿に感銘を受けているのである。

北京オリンピックのとき、アメリカでの聖火リレーにおいて○国人たちとアメリカ人の若者たちがもみ合う場面がテレビで放映された。そこに一人のアメリカ人の青年が○国人に対して、「あなたはダライラマ法王を会ったことがあるのか。一度会ってみれば、彼がどういう人か分かる」と言いつのっているのが映っていた。もちろん、○国人にその訴えは通じることなく、何の答えもなかった。英語は理解できても、そのアメリカ人の青年が言っている言葉は、○国人には届かなかったのであろう。おそらく柄谷氏がダライラマ法王に会っても、何の感動も受けることはないに違いないが、そのことは、○国人同様、その人の精神の貧困を示しているのではないだろうか。

ところが、これを一読して仰天してしまった。今でも多少は影響力のある思想家・評論家と思われる柄谷氏の理解が、あまりにも浅薄、ならともかく、全くの無理解と勝手な思い付きが書かれているだけであったからである。今どきこんなことを書く人もいるのかと、その時代遅れの説に驚いたのである。

ただ、よく読んでみると、最初の印象とは異なり、大部分は本書の要約のようにも読み取れた。とすれば、手元にあったがまだ読んでいない本書がおかしなことを書いているのかもしれないと思い、大部な本なのでざっと斜め読みをしたが、少なくとも柄谷氏が要約しているようなことが書かれていないことを確認したので、その無理解を指摘することにした。

まずは、この記事のタイトル「無知の恥(ち)」について説明しておこう。もちろんこれは「無知の知」をもじった言い方だが、意味は正反対である。

何らかの批評をするのであれば、勉強してから書くべきであるし、分からないならば、あるいは知らないならば、そのようなことは書くべきではない。たぶん柄谷氏は、自分が分からないということさえ分かっていないのだろう。無知をさらけ出しているこにさえ気付かず、悪いことには、もし批判されたとしても何も聞く耳を持たずに関係のない自説を展開するに違いない。あるいは「自分は専門家ではないから」と言い訳するかも知れないが、それでもやはり「知らないことを知らない」で書いたことには違いないし、そのような専門外のことにまで口を挟むのを慎むのが誠実な態度だろう。だから、このような書評を書いたことを「無知の恥」を晒していると言いたいのである。

ことがチベットだけならいいが(いや、よくはないが)、「無知」である自覚もなく文章を公表する「無恥」な人ならば、他の分野で書いたものも、同様の「無知」に基づく立論である可能性は高い。たまたまチベット仏教だけに勉強が足りなかったのではなく、一事が万事。これは知性の問題だからである。本を読んで理解する根本的な能力が欠如しているか、あるいはそもそも読まずに勝手な思い込みを書いてもその自覚がないような批評家の発言に耳を傾けている人は、そのあたりをよくよく注意した方がいい。

さて、件の書評は次のようなものである。

■チベットへの憧れ、「鏡」としての歴史

【1】本書は、仏教が西洋においていかに受容されてきたかを古代・中世から包括的に考察するものである。その場合著者は、西洋人は仏教の理解を通して、実際は、自らの問題を表現してきただけだ、という見方を一貫して保持している。たとえば、ヨーロッパ近世の宗教論争においては、仏教に似ているという理由で他派を批判したり、その一方で、カトリック教会はラマ教(チベット仏教)に開放と寛容の態度を見出(いだ)し、それがカトリックに類似すると考えたりした。また、18世紀の啓蒙(けいもう)主義者は、カトリック教会を攻撃するために、仏教の合理性を称賛した。つぎに、ロマン派は啓蒙主義を攻撃するために、仏教を称賛した。さらに、ショーペンハウエルは、生を苦とみなす自分の考えが仏教と合致すると考えた。その結果、仏教は、彼のいう「仏教厭世(えんせい)主義」と同一視されるようになった。

【2】以上のように、中世から今日にいたるまで、仏教は西洋人が己を見る「鏡」以上ではなかった。ただ、本書が示すのは、西洋で「鏡」として最も機能したのはチベット仏教だということである。極東の仏教、特に日本の禅がもった影響力は少なくないが、知的なものであり、その範囲が限られていた。一方、チベット仏教は大衆的に影響力をもっている。西洋にはチベットへの憧(あこが)れが中世からあった。一つには、20世紀にいたるまで外国人が入れない「神秘の国」であったからだ。さらに、ラマ教が輪廻(りんね)転生の教義やそれに付随するさまざまな身体技法をもっていたからだ。これは、ブッダの教えの真髄(しんずい)が輪廻転生するような同一的な自己を仮象として批判することにあるとすれば、まったく仏教に反する見解である。しかるに、チベットでは輪廻転生の考えにもとづいて、ダライ・ラマの後継者が決められている。

【3】要するに、西洋人が「仏教」に見出すのは、西洋に存在しない何か、輪廻転生の理論やそれにもとづく魔術の類なのである。19世紀末にブラヴァツキーらが始めた神智学協会は、チベット仏教を称揚し、心霊的自我が転生するという考えを広げた。それは今日の「ニュー・エイジ」につながっている。著者は、エドガール・モランの「西洋は、自身の東洋を抑圧しつつ形成された」という言葉を引用する。つまり、チベット仏教は、西洋人にとって、みずからの内なる「抑圧された東洋」を開示するものだ、ということになる。

【4】しかし、本書の限界もそこにある。チベットは西洋の外に歴史的に存在する他者である。その社会がかつてどのようなものであり、今どうなっているかを見ることなしに、表象の批判だけですますことはできない。また今や、チベット仏教はたんに西洋人の「鏡」としてあるのではない。たとえば、ダライ・ラマ14世が世界を救済する指導者として熱烈に賛美されるとき、チベット仏教は、西洋人が中国共産党やイスラム原理主義者を抑制するための政治的な手段として利用されている。

『仏教と西洋の出会い』フレデリック・ルノワール著、今枝由郎・富樫瓔子訳、トランスビュー、¥ 4,830 (著者は、62年生まれ。フランスの宗教学者・ジャーナリスト・作家。2004年、「ルモンド」紙の宗教専門誌編集長。邦訳のある共著に『ダ・ヴィンチ・コード実証学』など。)

(以上、http://book.asahi.com/review/TKY201010260202.htmlよりの引用、ただし段落番号は僕が付けた)

僕がこの本にざっと目を通した限りでは、本書の主題は「西洋が真の仏教に目覚めていく精神史」を叙述したものである。最初は、かなり偏った、自分勝手な理解、想像が作り出したイメージから始まり、それがそのときどきの思想とも関係しながら、少しずつ実像に近づいていった。それは1959年のダライラマ法王を初めとするチベット人僧侶たちの国外への亡命、そこから始まる西洋への布教によって転換を迎え、さらには1989年という、いろいろな意味でエポックメーキングな年にダライラマ法王がノーベル平和賞を授与されてからの法王の活動によって、さらに仏教への理解は深まって行った、と書いてあるように思う。もちろん、著者は手放しで、全てが一直線にいい方向へと向かっていると考えてるわけではない。海外で活躍するチベット人僧侶の問題もあるし、またダライラマ法王を初めとする最前線の布教者が西洋人に対して法を説く仕方にも変化が見られることも指摘する。マスコミの熱狂と、それが「はやり」に過ぎないと指摘する一部の批評家の意見もとりあげている。

だが、いずれも、それは西洋の側の「理解」が遠いところから少しずつ仏教へと目覚めていく、試行錯誤の過程として描かれ、チベット仏教そのものに対する批判は全く見られない。本書はチベット仏教自体の内容については多くを語らないし、また根拠を示した書き方もしていないので、著者が何に基づいてどの程度チベット仏教を理解しているかは分からないが、言葉の端々には非専門家としては十分な理解をしている様子が伺える。

たとえば、柄谷氏が、「西洋にはチベットへの憧(あこが)れが中世からあった」のは、「ラマ教が輪廻(りんね)転生の教義やそれに付随するさまざまな身体技法をもっていたからだ。これは、ブッダの教えの真髄(しんずい)が輪廻転生するような同一的な自己を仮象として批判することにあるとすれば、まったく仏教に反する見解である。しかるに、チベットでは輪廻転生の考えにもとづいて、ダライ・ラマの後継者が決められている。」と書いているが、このようなことは、本書の中に見出せないどころか、逆のことを著者は言っている。すなわち

彼らは、チベットのトゥルク(化身)のようなまったく例外的な存在から着想を得て、秘境的仏教、つまり秘境伝授を受けた人々の教えは、死後の意識の根源を認めている、とほめたてた。これはチベット人の考え方を歪曲したものである。チベットの概念では、生から生へと生まれ変わる永続的な根源や個人的な意識の存在は、想定されていない。

ただ、まったくの例外として、究極的な「覚り」の境地に到達したある種の人々は、(中略)他の人々が最終的な解脱に達するのを助けようという意図から、みずから進んで転生を選ぶのである。こうした慈悲ゆえの転生者たちは、チベット仏教でトゥルクの名で知られており(そのもっとも有名なものがダライラマである)、その存命中に、菩薩の誓い、すなわち、生きとし生けるものが地上で苦しむかぎり、自らがニルヴァーナに到達することはなく、生々死々の輪を最終的に離れることはない、との誓いを立てた人々である。

ところが、このチベットの教義はよく理解されぬまま、アナートマン〔無我〕の教義を受け入れることのできない一部の西洋人に、個人的な意識が死後も存続するとか、ある永続的な根源がふたたび転生するといった考えを、またもや導入することを許し、混乱を生むことになった。(pp.179-180)

本書は全編にわたって、西洋が仏教を発見していく記録であるが、著者はその時代時代の受け取り方を記述すると同時に、それが本当の仏教をどの程度歪めているかを語っている。その歪みが少しずつ是正されていくのを著者と一緒に辿っていくと、西洋がいかに、幼い子どもの思い込みから少しずつ成長していくかが手に取るように分かる。その意味で、たいへんおもしろい本なのだが、柄谷氏はそのようには捉えていないということになる。

先の「ダライラマの後継者が決められる。」という言葉に続けて柄谷氏は「要するに、西洋人が「仏教」に見出すのは、西洋に存在しない何か、輪廻転生の理論やそれにもとづく魔術の類なのである。」とまとめているが、これとても、本書の歴史観のまとめにもならないものである。最近のダライラマ法王の倫理的な主張を説明するくだりまで本書を読めば、「西洋人が仏教に見出すもの」は決して「輪廻転生の理論やそれにもとづく魔術の類」であると著者が言っていないことは明白である。

そもそも「ラマ教」という言葉を現在のチベットを知る人たちは全く使わなくなった。本書の中でも、それは歴史的な呼称として、ラマが尊敬されていることから名付けられた「ラマ教」という但し書きと括弧つきで使われているにすぎない(p.57)。しかし、柄谷氏は、何の制約もなく、ラマ教という言葉を使う。たぶん、その括弧付きの意味を説明している箇所を読み飛ばしたのだろう。

著者が鏡の比喩を使うのも、それは西洋の何かを映し出している、という肯定的な意味ではなく、対象そのものを捉えずに、自分の勝手な思い込みで対象(つまり仏教、とりわけチベット仏教)を歪めて見ていることを指摘するためであり、単に「西洋人は仏教の理解を通して、実際は、自らの問題を表現してきただけだ、という見方を一貫して保持している。」からではない。

著者が、現在の状況を(完全に手放しでというわけではないが)肯定的に捉えてるのは、たとえば、次のような言葉からも伺える。

チベットのラマたちによる「目覚めた社会」と「全面的に平和な世界」に向かっての闘い、そこにおいては、神話と理性、予言と慈悲、魔術的思考と倫理的原則が、あまりにも渾然と混じり合っているように見える。筆者にはその闘いが、西洋に仏教が広がっていく、今まさに進行中の錬金術的過程を、きわめてよく例証しているように思われる。魔法から解き放たれた西洋は、結局のところ、魔法からの解放である一つの哲学〔仏教〕によって、ふたたび魔法にかけられることしか望んでいないのだ!(p.313)

このレトリックを共感を持って解さなければ、この著者も現在の状況を冷ややかに「西洋は魔法にかかることを望んでいる」という今までの歴史を繰り返しているにすぎないと批判しているように捉えてしまうだろう(たぶんこのくだりまでは読んでいない柄谷氏もここを読めばそう解してしまうに違いない)。しかし、その前の修飾語は、仏教が「魔法からの解放」すなわち真実そのものをありのままに見ることを目指すものであることを意味している。西洋はそれに同調する方向に向かっていることを、単に文学的に(レトリックとして)ふたたび魔法にかかることを望んでいると表現しているにすぎない。この新たにかかろうとしている魔法は、むしろ、好ましい、肯定的なものなのである。

もちろん、本書にも問題がないではない。チベット仏教の理解はやや皮相的だと感じる(それはこの著者の専門外の分野だからだろう)し、また翻訳も忠実に翻訳しようとするあまり、ややもすると誤解されそうな表現になっている。そのことは上に引用した部分にも見られる。だが、本書は西洋人のチベット理解がどのように成熟してきたかを歴史的に語る点に意味があるのであり、そういう意味では極めて情報量に富んだ本である。

最後の柄谷氏の「ダライ・ラマ14世が世界を救済する指導者として熱烈に賛美されるとき、チベット仏教は、西洋人が中国共産党やイスラム原理主義者を抑制するための政治的な手段として利用されている。」という指摘は、著者の見解を離れたものであることを明言している通り、柄谷氏自身の意見である。これは事実とは異なることは改めて言うまでもないと思うが、少なくとも、本書がダライラマ法王の行動についてかなりのページを割いて「事実」を記述しているのを、まったく無視した結論である。一部に政治的な思惑をもって、政治的な手段としてダライラマ法王を賞讃する人がいないとも限らないが、少なくともそれは多くの西洋人がダライラマ法王を称揚するときに考えていることではない。ダライラマ法王を支持する西洋人の多くは、直接ダライラマに会い(少なくとも講演会や灌頂に参加してその人柄に触れ)、その人格的な魅力に魅了されてチベット仏教支援を表明しているのである。

今、法王は来日され、風邪を引かれている中でのハードスケジュールをこなしている。その中で奈良の東大寺で大仏殿を参拝された。そのときにその場に居合わせた友人から次のような話を聞いた。奈良公園を通って大仏殿まで行く道は結構ある。そこをダライラマ法王は20人ほどの人たちと参拝に向かわれた。大勢の人がそこに集まり、道の両側に列をなしている中をゆっくりと歩かれ、人々と握手し、子どもがいれば頭を撫でて笑いかけ、身障者がいれば抱き締めながら歩かれた。その姿を後から見ていると、幸せを振りまきながら歩くというのは、このようなことなのかと思った、そうである。

一体、他の誰がそのようなことをできるであろうか。握手をする人はいるかもしれないが、それが幸せを振りまいているように見えるような人は誰一人いないであろう。その姿は、常々ダライラマ法王が講演の中で説かれていることと寸分の違いもない。そこに政治的な思惑の入る余地はないし、またダライラマ法王の言動に感動する人たちも、そのような姿に感銘を受けているのである。

北京オリンピックのとき、アメリカでの聖火リレーにおいて○国人たちとアメリカ人の若者たちがもみ合う場面がテレビで放映された。そこに一人のアメリカ人の青年が○国人に対して、「あなたはダライラマ法王を会ったことがあるのか。一度会ってみれば、彼がどういう人か分かる」と言いつのっているのが映っていた。もちろん、○国人にその訴えは通じることなく、何の答えもなかった。英語は理解できても、そのアメリカ人の青年が言っている言葉は、○国人には届かなかったのであろう。おそらく柄谷氏がダライラマ法王に会っても、何の感動も受けることはないに違いないが、そのことは、○国人同様、その人の精神の貧困を示しているのではないだろうか。

無償の利他行はとてもできない [チベット]

人のために何かをすることを仏教では利他行と言う。それに対して自分のためにする行を自利の行と言う。利他と自利は必ずしも相反するものではないと仏教では教えている。真の利他行は究極的には自利にもなると言うし、あるいは本当の自利は徹底した利他行によってのみ得られるとも説く。

ツォンカパの『ラムリム(菩提道次第論)』では、大乗の説明に入ったところで、利他の精神および、それに基づく菩提心を詳しく扱っている。それによれば、大乗に入る入り口、しかも唯一の入り口は菩提心を起こすことである。

菩提心とは、他者の利益になることを行うために、完全な覚りを目指そうという気持ちである。菩提心には、他者の利益を望む心と、覚りを目指そうとする心という2つの希望が必要となるが、より重要なのは前者、すなわち他者の利益を望む心である。利他の精神である。ひとのためになることをしたいと望む心である。利他行を実践しようとしたとき、本当にそれを実現するためには仏陀の覚りを目指さなければ、利他を実践できないことに気付いて、利他のために覚りを目指そうと決意することになる。

その利他の精神は、さらに悲心、すなわち他者の苦しみに対して、苦しまないようにしてあげたいという憐れみの心が根本となっている。憐れみの心が出発点であり、まち利他行を維持する原動力である。

ふつう「慈悲」と一括りに言われるが、慈と悲は別ものである。慈とは、現代語では愛と言い直してもいいだろう。他の人が幸せであって欲しい、幸せでいられたらいいなと思う気持ちである。悲は他者の苦しみを取り除きたいという気持ちである。まずは愛する気持ちがなければ、その愛するものを苦しみから救い出したいという気持ちは起こらない。だから、まずは愛する気持ちを持つことが必要である。

その愛する気持ち(そして憐れみの気持ちも)を起こすにも、段階を踏んで大きく育てていく必要がある。あるいは段階を踏んで大きく育てていくことができる。

まずは、自分の近しい人、家族や親友などに対して愛する気持ちを持つこと。次は、自分に利害のない第三者に対して、自分の近しい人に対するのと同じような愛情を持てるようにすること、最後は、自分にとって害をなす人に対しても、近しい人に対するのと同じような愛情を持てるようにするのである。一切の衆生は、この三タイプに尽きる。したがって、この三段階を踏んで愛情を広げていけば、最終的には一切衆生を等しく愛することが出来るようになる(はず)とツォンカパは力説している。

愛情が全ての衆生に対して等しく向けられるようになれば、次はその愛すべき一切衆生が苦しみに沈んでいるのを見ていられなくなり、何とかしてあげよう、助けてあげようという気持ちもまた一切衆生に対して持てるようになる。この限りなく大きくなった悲心を「大悲心」と言う。

それが原動力となり、自分の心を訓練し、菩薩行に励み覚りを目指すことになる。

これが菩提心を心に生じるためのプロセスである。

もちろん、これは凡人には難しいことは明かである。自分のことを顧みても、見返りを期待しない利他の行いはとても難しい。できそうにないばかりか、そうしたくないという気持ちさえある。

僕は教育者だから、自分の知っていることを教えてあげたいという気持ちは人一倍持っている。人のために自分のできることをしてあげたいという気持ちも持っている。それは威張りたいわけではないし、誉められたいわけでもない。またGive and Takeの気持ちでもない。自分だけが何かをしたら損をすると考えているわけでもない。だいたい、教育というのは、学生から同じように何かをしてもらうことを期待してするものではない。人のために何かをするとき、純粋にそうしてあげたいと思っている。これはある意味で悲心と言ってもいいかもしれない。

だが、まったく無償の気持ちで人のために何かをしているかというと、やはりそうは言い切れないものがある。人のために何かをしているとき、何を期待しているのだろうか。たとえば、教えているときには、学生がそれを身に付け、出来るようになることを期待している。もちろん、完全に出来るようになることまでは考えていない。少なくとも身に付けられるように努力することを期待しているし、また教えてもらえることを喜んでくれることも期待している。

困っている人に何かしてあげようとするとき、その人が楽になって欲しいと思うと同時に、感謝してくれることを期待している。鳥や猫をかわいがっているとき、僕に対して絶対的な信頼の眼差しを向けてくれることを期待している。

これらを期待しているからと言って、それはその行為の目的でも動機でもないことは確かである。しかし、もしこれらの期待が満たされないと、やはりやる気を失ってしまう、あるいは少なくとも積極的な気持ちを失ってしまうことも事実である。

また、僕がそうやってしてあげる対象は、全ての人に対してではない。そこには「近しい人」に対して、ある特定の人に対して、という限定がある。その近さの度合いに従って、何かをしてあげたい気持ちの強さも変わってしまう。

このような僕の利他の行為は「大悲心」や「大慈心」に基づくものでないことは明かである。しかし、僕の小さい心は、そのような期待や限定を持たずに人のために何かをすることができそうにもないのである。それでも、少しでもその行為の徳を積んで、来世では大悲心を実現できるような人間に生まれ変われることを期待したい。

ツォンカパの『ラムリム(菩提道次第論)』では、大乗の説明に入ったところで、利他の精神および、それに基づく菩提心を詳しく扱っている。それによれば、大乗に入る入り口、しかも唯一の入り口は菩提心を起こすことである。

菩提心とは、他者の利益になることを行うために、完全な覚りを目指そうという気持ちである。菩提心には、他者の利益を望む心と、覚りを目指そうとする心という2つの希望が必要となるが、より重要なのは前者、すなわち他者の利益を望む心である。利他の精神である。ひとのためになることをしたいと望む心である。利他行を実践しようとしたとき、本当にそれを実現するためには仏陀の覚りを目指さなければ、利他を実践できないことに気付いて、利他のために覚りを目指そうと決意することになる。

その利他の精神は、さらに悲心、すなわち他者の苦しみに対して、苦しまないようにしてあげたいという憐れみの心が根本となっている。憐れみの心が出発点であり、まち利他行を維持する原動力である。

ふつう「慈悲」と一括りに言われるが、慈と悲は別ものである。慈とは、現代語では愛と言い直してもいいだろう。他の人が幸せであって欲しい、幸せでいられたらいいなと思う気持ちである。悲は他者の苦しみを取り除きたいという気持ちである。まずは愛する気持ちがなければ、その愛するものを苦しみから救い出したいという気持ちは起こらない。だから、まずは愛する気持ちを持つことが必要である。

その愛する気持ち(そして憐れみの気持ちも)を起こすにも、段階を踏んで大きく育てていく必要がある。あるいは段階を踏んで大きく育てていくことができる。

まずは、自分の近しい人、家族や親友などに対して愛する気持ちを持つこと。次は、自分に利害のない第三者に対して、自分の近しい人に対するのと同じような愛情を持てるようにすること、最後は、自分にとって害をなす人に対しても、近しい人に対するのと同じような愛情を持てるようにするのである。一切の衆生は、この三タイプに尽きる。したがって、この三段階を踏んで愛情を広げていけば、最終的には一切衆生を等しく愛することが出来るようになる(はず)とツォンカパは力説している。

愛情が全ての衆生に対して等しく向けられるようになれば、次はその愛すべき一切衆生が苦しみに沈んでいるのを見ていられなくなり、何とかしてあげよう、助けてあげようという気持ちもまた一切衆生に対して持てるようになる。この限りなく大きくなった悲心を「大悲心」と言う。

それが原動力となり、自分の心を訓練し、菩薩行に励み覚りを目指すことになる。

これが菩提心を心に生じるためのプロセスである。

もちろん、これは凡人には難しいことは明かである。自分のことを顧みても、見返りを期待しない利他の行いはとても難しい。できそうにないばかりか、そうしたくないという気持ちさえある。

僕は教育者だから、自分の知っていることを教えてあげたいという気持ちは人一倍持っている。人のために自分のできることをしてあげたいという気持ちも持っている。それは威張りたいわけではないし、誉められたいわけでもない。またGive and Takeの気持ちでもない。自分だけが何かをしたら損をすると考えているわけでもない。だいたい、教育というのは、学生から同じように何かをしてもらうことを期待してするものではない。人のために何かをするとき、純粋にそうしてあげたいと思っている。これはある意味で悲心と言ってもいいかもしれない。

だが、まったく無償の気持ちで人のために何かをしているかというと、やはりそうは言い切れないものがある。人のために何かをしているとき、何を期待しているのだろうか。たとえば、教えているときには、学生がそれを身に付け、出来るようになることを期待している。もちろん、完全に出来るようになることまでは考えていない。少なくとも身に付けられるように努力することを期待しているし、また教えてもらえることを喜んでくれることも期待している。

困っている人に何かしてあげようとするとき、その人が楽になって欲しいと思うと同時に、感謝してくれることを期待している。鳥や猫をかわいがっているとき、僕に対して絶対的な信頼の眼差しを向けてくれることを期待している。

これらを期待しているからと言って、それはその行為の目的でも動機でもないことは確かである。しかし、もしこれらの期待が満たされないと、やはりやる気を失ってしまう、あるいは少なくとも積極的な気持ちを失ってしまうことも事実である。

また、僕がそうやってしてあげる対象は、全ての人に対してではない。そこには「近しい人」に対して、ある特定の人に対して、という限定がある。その近さの度合いに従って、何かをしてあげたい気持ちの強さも変わってしまう。

このような僕の利他の行為は「大悲心」や「大慈心」に基づくものでないことは明かである。しかし、僕の小さい心は、そのような期待や限定を持たずに人のために何かをすることができそうにもないのである。それでも、少しでもその行為の徳を積んで、来世では大悲心を実現できるような人間に生まれ変われることを期待したい。

仏教を信じることの意味 [仏教]

仏教は、たぶん大部分の日本人が考えるような「宗教」ではない。宗教をどのように定義するかという問題は宗教学の重要なテーマであると、むかし大学の授業で聞いたことがある。宗教学者の岸本英夫が何度も何度も自らの宗教の定義をやりなおしたということを紹介しながらの話だった。

現在の宗教学が「宗教」をどのように定義しているかは知らないが、多くの日本人は、宗教には信仰が前提となり、その信仰は、普通の人には受け入れられないようなことを「信じる」ことだと考えているのではないだろうか。信仰を持っている人は、神仏などの絶対的な力に対する無条件の信服を持っているはずであると、特に無宗教の人たちから見たら、宗教というのはそのようなものとして映っていることだろう。

だから、仏教でも「信仰」ないしは「信心」は大事だと思われている。特に親鸞が「教→行→証」という伝統的なプロセスの中に「信」を介在させ、「教行信証」とし、その「信」ないしは「信心」も、伝統的な「信解」ではなく、阿弥陀如来から頂いた信心であるとしたことで、さらに日本仏教では信仰が重要視されるようになった。

だが、もともとの仏教では、現代の日本人が理解するような、あるいはキリスト教やイスラム教などの一神教、多神教でもヒンドゥー経のような仏教の母体ともなったと考えられる宗教における「信仰」は存在しない。

そもそも絶対的な能力を持つ絶対者のようなものは、仏教の考え方の中にはない。おすがりするような絶対的な力を持った存在はいないのである。仏は、最終的に覚ったもの、すなわち理解すべき事柄を完全に理解したもの、そしてその理解したこと自らに実現したものに他ならない。他者を救うとすれば、その人を同じ理解へと導く教師としての役割以外にはないのである。

仏教では、まずなによりも真実のあり方を「理解すること」が求められる。お釈迦様の説いたことも、無条件で信じるべきものではない。

仏教における「信」とは、正しいことを納得して受け入れ、それに対して純粋に信頼する心のことであり、その納得した正しいことを実現しようというプラスの気持ちの土台になるもののことである。

ツォンカパの代表作の一つ『善説心髄』に引用されて有名になった経典の言葉に、

焼いて、切って、こすって、磨いて金〔の真贋を判断する〕のように、

比丘、あるいは智者たちは、

私(釈尊)の言葉を、十分に検討してから実践するべきであって、

〔単に私を〕尊敬するがゆえに〔実践するべき〕ではない。

とある。論理的に徹底的に吟味し、疑う余地のないことを確認した上で、それを自ら受け入れ、信頼し、それを実現すべく修行するというのが仏教で言う「信」である。

論理的に吟味するということは、そこに非論理的であっても信じる、などということが介在しないことを意味している。どのような点から検討しても、批判することのできないほど正しい真実であるが故に、それを実現することは必須のこととなる。

ただ、ゼロから考えると言っても、われわれが自分一人で考えて正しい教えに到達できる見込みはない。それができるためには、何劫もの間、体験を重ね、思索を続け、徳を積み、覚るための準備が必要となる。それをしてきたお釈迦様だからこそ、覚りを実現できたのである。

そして、その正しいことをわれわれに示してくれた言葉があるからこそ、われわれはそれが正しいかどうかを吟味することができるのである。そのような教えを伝えてくれ、あるいはより分かりやすく説明してくれた師匠たちがいるからこそ、われわれのような知力の劣ったものでも、正しいことに到達することができるのである。

お釈迦様の言葉を正しく理解するために、われわれが何に依拠したらいいのか、そのことについても、また極めて論理的な教えが説かれている。

人に依らず、法(教え)に依れ。

言葉に依らず、意味に依れ。

常識的な知識に依らず、智慧に依れ。

未了義(解釈の余地のある)の経に依らず、了義(意味の確定した)の経に依れ。

現在の宗教学が「宗教」をどのように定義しているかは知らないが、多くの日本人は、宗教には信仰が前提となり、その信仰は、普通の人には受け入れられないようなことを「信じる」ことだと考えているのではないだろうか。信仰を持っている人は、神仏などの絶対的な力に対する無条件の信服を持っているはずであると、特に無宗教の人たちから見たら、宗教というのはそのようなものとして映っていることだろう。

だから、仏教でも「信仰」ないしは「信心」は大事だと思われている。特に親鸞が「教→行→証」という伝統的なプロセスの中に「信」を介在させ、「教行信証」とし、その「信」ないしは「信心」も、伝統的な「信解」ではなく、阿弥陀如来から頂いた信心であるとしたことで、さらに日本仏教では信仰が重要視されるようになった。

だが、もともとの仏教では、現代の日本人が理解するような、あるいはキリスト教やイスラム教などの一神教、多神教でもヒンドゥー経のような仏教の母体ともなったと考えられる宗教における「信仰」は存在しない。

そもそも絶対的な能力を持つ絶対者のようなものは、仏教の考え方の中にはない。おすがりするような絶対的な力を持った存在はいないのである。仏は、最終的に覚ったもの、すなわち理解すべき事柄を完全に理解したもの、そしてその理解したこと自らに実現したものに他ならない。他者を救うとすれば、その人を同じ理解へと導く教師としての役割以外にはないのである。

仏教では、まずなによりも真実のあり方を「理解すること」が求められる。お釈迦様の説いたことも、無条件で信じるべきものではない。

仏教における「信」とは、正しいことを納得して受け入れ、それに対して純粋に信頼する心のことであり、その納得した正しいことを実現しようというプラスの気持ちの土台になるもののことである。

ツォンカパの代表作の一つ『善説心髄』に引用されて有名になった経典の言葉に、

焼いて、切って、こすって、磨いて金〔の真贋を判断する〕のように、

比丘、あるいは智者たちは、

私(釈尊)の言葉を、十分に検討してから実践するべきであって、

〔単に私を〕尊敬するがゆえに〔実践するべき〕ではない。

とある。論理的に徹底的に吟味し、疑う余地のないことを確認した上で、それを自ら受け入れ、信頼し、それを実現すべく修行するというのが仏教で言う「信」である。

論理的に吟味するということは、そこに非論理的であっても信じる、などということが介在しないことを意味している。どのような点から検討しても、批判することのできないほど正しい真実であるが故に、それを実現することは必須のこととなる。

ただ、ゼロから考えると言っても、われわれが自分一人で考えて正しい教えに到達できる見込みはない。それができるためには、何劫もの間、体験を重ね、思索を続け、徳を積み、覚るための準備が必要となる。それをしてきたお釈迦様だからこそ、覚りを実現できたのである。

そして、その正しいことをわれわれに示してくれた言葉があるからこそ、われわれはそれが正しいかどうかを吟味することができるのである。そのような教えを伝えてくれ、あるいはより分かりやすく説明してくれた師匠たちがいるからこそ、われわれのような知力の劣ったものでも、正しいことに到達することができるのである。

お釈迦様の言葉を正しく理解するために、われわれが何に依拠したらいいのか、そのことについても、また極めて論理的な教えが説かれている。

人に依らず、法(教え)に依れ。

言葉に依らず、意味に依れ。

常識的な知識に依らず、智慧に依れ。

未了義(解釈の余地のある)の経に依らず、了義(意味の確定した)の経に依れ。

「ありがとう」は魔法の言葉 [仏教]

英語で "Thank you" と言うのに比べると、日本人が日本語で「ありがとう」とは、それほど気易く言えないように思われる。もちろん、お店やレストランなど、商売がからむ場合には、たいてい店員はお客さんに「ありがとうございます」と言うし、生徒は先生に、授業の終わりに「ありがとうございます」と言ったりもする。これらは、気持ちがこもっているとはいえ、社会的な規約に基づく行為のように思われる。

しかし、日常の生活の中で、特に身近にいる人に対して「ありがとう」と改めてお礼を言うことは、あまり多くはないのではないだろうか。考えてみたら、思いのほか少ないことに驚くに違いない。

どうして、身近な人に「ありがとう」と言わないのだろうか。言おうとして言えないというわけではなく、近しい人には言わなくても気持ちは通じているという暗黙の了解があるのではないだろうか。それはそれで日本人的な心性だと言えないこともない。

それは、たとえば、夫婦や恋人の間で「愛している」という言葉を言わなくても、何となく気持ちは通じていると思っているのと似ている。そう言えば、欧米人は「I love you」をきちんとパートナーに言葉に出して表現する。心は言葉に出さないときちんと相手に伝わらない、あるいは伝えないことが失礼だと考えているからかもしれない。

日本人の関係は、何となく気持ちが通じるということで成り立っていることが多い。何も摩擦がなく、本当に言葉がなくても通じ合える関係であることもあるだろう。目を見つめるだけで伝わるものもある。言葉で伝えられないことが、手を握ったり、黙って荷物を持ったり、そういう行為の中で伝わるものもある。

だが、世の中、そんなに以心伝心で気持ちが伝わる関係ばかりではない。相手の気持ちが今ひとつよく分からないという不安や疑惑を抱えながら関係している人たちもいるだろう。普段は仲が良くても、大げんかをして口をきく気にもならないこともあるだろう。あまりにも日常過ぎて、相手が空気のようにしか感じられない場合もあるだろう。

そういうときに、意識的に「ありがとう」と声に出して言ってみることで、ややもすると背を向けそうになっていた関係が、再びお互いに顔を向け、心を通わせることができるようになるのである。それまでになかった新しい光が、その関係に差し始める。何か違ったものになっていると感じられるに違いない。

何かをしてもらったら、意識的に「ありがとう」と言ってみよう。すぐにその言葉の力を実感することができる。何気なくしたことでも、それに対して「ありがとう」と言われたら、気持ちの悪い人はいない。「ありがとう」と言われて怒り出す人は決していない。

意識的に言わなければならないとしても、それはそれほど難しいことではない。単に五文字発音するだけである。誰でも知っている言葉である。いつそれを言えばいいかも、誰でも分かることである。しかし、その効果は非常に大きい。これは「愛語」の典型である。こんなに簡単な言葉なのに、それが引き起こす心の変化は絶大である。そういう意味で魔法の言葉だと、僕は思う。

簡単なことである。今日から、この行を実践してみてはどうだろうか。一歩、菩薩への道を進むことができるに違いない。

しかし、日常の生活の中で、特に身近にいる人に対して「ありがとう」と改めてお礼を言うことは、あまり多くはないのではないだろうか。考えてみたら、思いのほか少ないことに驚くに違いない。

どうして、身近な人に「ありがとう」と言わないのだろうか。言おうとして言えないというわけではなく、近しい人には言わなくても気持ちは通じているという暗黙の了解があるのではないだろうか。それはそれで日本人的な心性だと言えないこともない。

それは、たとえば、夫婦や恋人の間で「愛している」という言葉を言わなくても、何となく気持ちは通じていると思っているのと似ている。そう言えば、欧米人は「I love you」をきちんとパートナーに言葉に出して表現する。心は言葉に出さないときちんと相手に伝わらない、あるいは伝えないことが失礼だと考えているからかもしれない。

日本人の関係は、何となく気持ちが通じるということで成り立っていることが多い。何も摩擦がなく、本当に言葉がなくても通じ合える関係であることもあるだろう。目を見つめるだけで伝わるものもある。言葉で伝えられないことが、手を握ったり、黙って荷物を持ったり、そういう行為の中で伝わるものもある。

だが、世の中、そんなに以心伝心で気持ちが伝わる関係ばかりではない。相手の気持ちが今ひとつよく分からないという不安や疑惑を抱えながら関係している人たちもいるだろう。普段は仲が良くても、大げんかをして口をきく気にもならないこともあるだろう。あまりにも日常過ぎて、相手が空気のようにしか感じられない場合もあるだろう。

そういうときに、意識的に「ありがとう」と声に出して言ってみることで、ややもすると背を向けそうになっていた関係が、再びお互いに顔を向け、心を通わせることができるようになるのである。それまでになかった新しい光が、その関係に差し始める。何か違ったものになっていると感じられるに違いない。

何かをしてもらったら、意識的に「ありがとう」と言ってみよう。すぐにその言葉の力を実感することができる。何気なくしたことでも、それに対して「ありがとう」と言われたら、気持ちの悪い人はいない。「ありがとう」と言われて怒り出す人は決していない。

意識的に言わなければならないとしても、それはそれほど難しいことではない。単に五文字発音するだけである。誰でも知っている言葉である。いつそれを言えばいいかも、誰でも分かることである。しかし、その効果は非常に大きい。これは「愛語」の典型である。こんなに簡単な言葉なのに、それが引き起こす心の変化は絶大である。そういう意味で魔法の言葉だと、僕は思う。

簡単なことである。今日から、この行を実践してみてはどうだろうか。一歩、菩薩への道を進むことができるに違いない。

自分よりも他の人の方が大事 [チベット]

Others before self「自分よりも先に他の人を」ーーこれは、亡命チベット人の子どものための学校「チベット人子ども村 Tibetan Children's Villages (TCV)」の庭に掲げられている指導方針である。この学校は長い間、ダライ・ラマ猊下の妹であるジェツン・ペマさんが代表を務めていた。この指導方針も、猊下が提案したものだと言う。

実はこの言葉の元のチベット語は、rang las gzhan gces「自分よりも他の人の方が大事」である。僕は、この原語の方がいいと思うのだが、よく考えたら、TCVの子どもたちは、このチベット語の原語の方を読んでいるのだから、問題はなかった。

さて、日本では仏教に関心を持つ人の多くは、仏教に救いを求めるのが動機であろう。悩みがあったり、苦しいことがあったり、迷っていたりして、それを解消してくれる何かが仏教にあると思っているにちがいない。

ある仏教学の先生が、最近の若い人に「自分は救われる必要ないよ。」と言われてしまうと、何と言っていいか分からなくなる、と僕に嘆いたことがある。しかし、そう考えること自体、仏教は、自分が救われるためのものとその先生が無意識のうちに考えていることを示している。

だが、ダライ・ラマの本を読んだことがある人なら気付くであろうが、大乗仏教の基本は菩提心である。菩提心とは、全ての生きとし生けるものを救うために自らを顧みずに仏道の実践をしようという決意することである。

これは、慈悲、すなわち、他者が幸福になることを願う心と他者の苦しみを取り除きたいという気持ちとに他ならない。この慈悲の心である菩提心がなければ、大乗の道に入ったことにはならない。そして、いかにして、このような菩提心を育めばよいかが、ダライ・ラマ猊下のお話の大部分をしめるのである。

この慈悲心を子どもにも分かるように標語にしたのが、「自分よりも他の人の方が、もっと大事」というTCVに掲げられた言葉である。

仏教の教えるところでは、自分のことを考えなければ考えないだけ苦しみから解放され、他者のことを考えれば考えるだけ幸せになれる。これが、最も本質的な大乗仏教の精神である。

そんなことは自分にはできない、と諦めてしまう人が多いに違いない。できなくて当たり前だ。これができなければ、仏教に入ったことにならいと言っているわけではない。発心することが大事なのである。それを到達目標にしようと決意することが大事なのである。それを実現するのは仏になるときであり、それはずっと先の話である。しかし、出発しなければ、そして正しい方向に向かって歩き始めなければ、目標に辿り着くこともない。できないよ、と逃げてはいけない。お釈迦様は、われわれ人間に無理なことなど説いてはいないはずである。

実はこの言葉の元のチベット語は、rang las gzhan gces「自分よりも他の人の方が大事」である。僕は、この原語の方がいいと思うのだが、よく考えたら、TCVの子どもたちは、このチベット語の原語の方を読んでいるのだから、問題はなかった。

さて、日本では仏教に関心を持つ人の多くは、仏教に救いを求めるのが動機であろう。悩みがあったり、苦しいことがあったり、迷っていたりして、それを解消してくれる何かが仏教にあると思っているにちがいない。

ある仏教学の先生が、最近の若い人に「自分は救われる必要ないよ。」と言われてしまうと、何と言っていいか分からなくなる、と僕に嘆いたことがある。しかし、そう考えること自体、仏教は、自分が救われるためのものとその先生が無意識のうちに考えていることを示している。

だが、ダライ・ラマの本を読んだことがある人なら気付くであろうが、大乗仏教の基本は菩提心である。菩提心とは、全ての生きとし生けるものを救うために自らを顧みずに仏道の実践をしようという決意することである。

これは、慈悲、すなわち、他者が幸福になることを願う心と他者の苦しみを取り除きたいという気持ちとに他ならない。この慈悲の心である菩提心がなければ、大乗の道に入ったことにはならない。そして、いかにして、このような菩提心を育めばよいかが、ダライ・ラマ猊下のお話の大部分をしめるのである。

この慈悲心を子どもにも分かるように標語にしたのが、「自分よりも他の人の方が、もっと大事」というTCVに掲げられた言葉である。

仏教の教えるところでは、自分のことを考えなければ考えないだけ苦しみから解放され、他者のことを考えれば考えるだけ幸せになれる。これが、最も本質的な大乗仏教の精神である。

そんなことは自分にはできない、と諦めてしまう人が多いに違いない。できなくて当たり前だ。これができなければ、仏教に入ったことにならいと言っているわけではない。発心することが大事なのである。それを到達目標にしようと決意することが大事なのである。それを実現するのは仏になるときであり、それはずっと先の話である。しかし、出発しなければ、そして正しい方向に向かって歩き始めなければ、目標に辿り着くこともない。できないよ、と逃げてはいけない。お釈迦様は、われわれ人間に無理なことなど説いてはいないはずである。